Mines Physique 2 PSI 2025

| Thème de l'épreuve | Oscillations mécaniques et électriques |

| Principaux outils utilisés | mécanique, électricité |

| Mots clefs | ressort, ALI, équation de Duffing, diodes tête-bêche, oscillateurs, chaos |

Corrigé

:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici

👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte

- -

Énoncé complet

(télécharger le PDF)

Rapport du jury

(télécharger le PDF)

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères

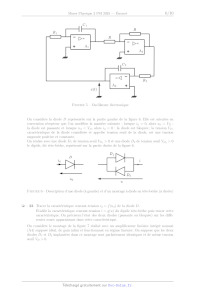

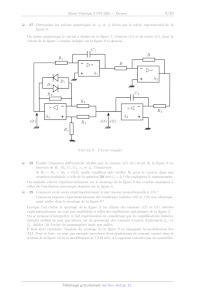

A2025 PHYSIQUE II PSI ÉCOLE NATIONALE DES PONTS et CHAUSSÉES, ISAE-SUPAERO, ENSTA PARIS, TÉLÉCOM PARIS, MINES PARIS, MINES SAINT-ÉTIENNE, MINES NANCY, IMT ATLANTIQUE, ENSAE PARIS, CHIMIE PARISTECH - PSL. Concours Mines-Télécom, Concours Centrale-Supélec (Cycle International). CONCOURS 2025 DEUXIÈME ÉPREUVE DE PHYSIQUE Durée de l'épreuve : 4 heures L'usage de la calculatrice ou de tout dispositif électronique est interdit. Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie : PHYSIQUE II - PSI L'énoncé de cette épreuve comporte 9 pages de texte. Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre. . Les sujets sont la propriété du GIP CCMP. Ils sont publiés sous les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France. Tout autre usage est soumis à une autorisation préalable du Concours commun Mines Ponts. Physique II, année 2025 -- filière PSI Oscillations mécaniques et électriques Il est souvent plus simple lorsque l'on veut étudier expérimentalement, au laboratoire, le comportement d'un oscillateur mécanique en fonction de ses paramètres, d'en réaliser une version électronique plutôt qu'une version mécanique. Les réglages sont plus fins car plus nombreux et la possibilité d'acquisition directe des signaux en divers points du circuit électrique permet la mise au point et l'adaptation de ce dernier à la richesse des oscillations mécaniques. Après avoir étudié un oscillateur mécanique et entrepris sa modélisation numérique dans la première partie, nous construirons progressivement dans la seconde son équivalent électronique. Dans tout le problème un point surmontant une fonction désigne sa dérivée temporelle : x(t) = dx dt I Oscillateur mécanique On considère un ressort d'extrémités N et M , de raideur k, de longueur à vide l0 et de longueur l(t) = N M à un instant t quelconque. Ce ressort est suspendu verticalement par son extrémité N à un point O fixe d'un support immobile dans le référentiel galiléen d'étude R. À son extrémité M est accroché un point matériel P de masse m. L'extrémité N (resp. M ) du ressort se confond Figure 1 Ressort et oscillateur vertical avec le point O (resp. P ) (cf. figure 1). On suppose que le mouvement du point matériel P reste vertical : en se repérant dans le système de coordonnées cartésiennes (O,~ux ,~uy ,~uz ) d'origine O, le point P appartient à la droite (O, ~uz ). Dans tout le problème, le ressort reste dans son domaine élastique de fonctionnement associé à une force de rappel proportionnelle à son allongement. Le champ de pesanteur ~g est uniforme égal à ~g = g~uz avec g > 0. On néglige toute forme de frottement. On suppose tout d'abord que le ressort a une masse mr nulle. o 1. Établir l'expression de l'énergie potentielle élastique Ep,k du ressort dont on prendra l'origine lorsque la longueur du ressort est égale à sa longueur à vide. On exprimera Ep,k en fonction de k, l0 et l. o 2. Établir, en fonction de m, g et l, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur Ep,p du point matériel P dont on prendra l'origine en O. o 3. En déduire l'expression de l'énergie mécanique Em du point matériel P de masse m dans le référentiel galiléen R en fonction notamment de l(t). o 4. Établir l'équation différentielle du mouvement du point matériel P vérifiée par l(t) dans le référentiel galiléen R. o 5. Résoudre l'équation différentielle obtenue à la question précédente en supposant qu'à t = 0, le point matériel P est lâché sans vitesse initiale de la position l(t = 0) = L > 0. On fera apparaître une pulsation !0 . Quelle condition doit-on imposer à L pour que le point matériel P ne heurte pas le support fixe où est suspendu le ressort ? On exprimera cette condition en fonction de k, l0 , m et g. Qualifier le mouvement observé : tracer l'allure de l(t) en fonction de t. Donner l'expression de la période T0 du mouvement du point matériel P et calculer sa valeur numérique pour k = 0,300 2 2,96 N · m 1 et m = 300 g. Page 1/9 Physique II, année 2025 -- filière PSI Dans les 6 questions suivantes, on tient compte de la masse mr non nulle du ressort. On suppose que l'expression de l'énergie potentielle élastique Ep,k du ressort établie à la question 1 n'est pas modifiée. Par contre, son énergie potentielle de pesanteur Ep,p est affectée par cette modification. Pour la déterminer, on suppose que, quelque soit sa longueur l, la masse mr du ressort est uniformément répartie sur toute sa longueur l et que, pour tout z compris entre 0 et l, la tranche élémentaire de ressort comprise entre z et z + dz possède, dans le référentiel R, une vitesse proportionnelle à z. On conserve les mêmes origines que précédemment pour les énergies potentielles. o 6. Établir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur Ep,p associée au ressort en fonction de mr , g et l. o 7. Établir l'expression de l'énergie cinétique Ec du ressort en fonction de mr et l. o 8. En déduire l'expression de l'énergie mécanique Em du système constitué par le point matériel P de masse m et le ressort de masse mr dans le référentiel galiléen R en fonction de m, mr , k, g, l0 et l. o 9. Établir l'équation différentielle du mouvement du point matériel P vérifiée par l(t) dans le référentiel galiléen R. Commenter. o 10. Résoudre l'équation différentielle obtenue à la question précédente en supposant qu'à t = 0, le point matériel P est lâché sans vitesse initiale de la position l(t = 0) = L. On fera apparaître une pulsation !1 . Qualifier le mouvement observé en supposant que le point matériel P ne heurte pas le support fixe. Déterminer l'expression de la période T1 du mouvement du point matériel en fonction de T0 , m et mr puis calculer sa valeur numérique pour k = 0,300 2 2,96 N · m 1 , m = 300 g et mr = 36,0 g (on pourra utiliser l'approximation (1 + x) 1 + x). o 11. Quelle condition doit satisfaire mr pour que l'écart relatif entre T0 et T1 ne dépasse pas 1 % ? On fera l'application numérique dans les conditions de la question précédente. Le point matériel P de masse m est maintenant astreint à se déplacer, sans frottement, horizontalement sur une glissière parfaite qui se confond avec la droite (O0 ,~ux ) (cf figure 2). Le ressort précédent, dont on suppose la masse mr nulle dans toute la suite du problème, est toujours accroché par son extrémité N au point O fixe dans le référentiel galiléen d'étude R et par son extrémité M au point matériel P : Figure 2 Oscillateur horizontal On se place maintenant dans le système de coordonnées cartésiennes (O0 ,~ux ,~uy ,~uz ) d'origine O0 telle que la droite (O,~uz ) soit perpendiculaire à la droite (O0 ,~ux ) : le point matériel P est ainsi repéré par son abscisse x sur la droite (O0 ,~ux ). On note lc la distance OO0 . o 12. Établir l'expression de l'énergie potentielle Ep,P du point matériel P en fonction de k, l0 , lc et x en prenant l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur en O0 et celle de l'énergie potentielle élastique du ressort pour l = l0 . Page 2/9 Physique II, année 2025 -- filière PSI o 13. En fonction du paramètre lc , discuter des positions d'équilibre du point P et de leur stabilité respective : on exprimera les abscisses d'équilibre xe associées en fonction des données et on donnera les allures correspondantes de Ep,P en fonction de x en précisant les valeurs remarquables. o 14. Dans quel cas peut-on parler de barrière de potentiel ? Préciser sa hauteur Ub en fonction des données. o 15. Établir l'équation différentielle du mouvement du point matériel P vérifiée par x(t) dans le référentiel galiléen R. dEp,P Que représente physiquement dx (x) en termes de force ? o 16. Transformer l'équation différentielle du mouvement en 2 équations différentielles d'ordre 1 en variables u0 (t) = x(t) et u1 (t) = x(t). En introduisant les estimations u0,n de u0 (t) et u1,n de u1 (t) aux instants tn = n4t pour n 2 N où 4t désigne le pas de discrétisation temporelle, former les 2 relations exprimant u0,n+1 et u1,n+1 en fonction de u0,n et u1,n déduites de la méthode d'Euler explicite. Quelles valeurs doit-on donner pour n = 0 à u0,n et u1,n ? Pour k = 0,300 2 2,96 N · m 1 , m = 300 g, l0 = 1,00 m et lc = 0,200 m, on effectue la résolution numérique de l'équation différentielle du mouvement pour déterminer x(t) et x(t) en fonction de t pour 2 conditions initiales A et B différentes. Les résultats sont présentés sur la figure 3. Figure 3 Solutions numériques pour deux conditions initiales distinctes o 17. Comparer le plus précisément possible la nature du mouvement dans les 2 cas. o 18. Dans le cas B, établir une expression approchée de la valeur moyenne hx(t)i des oscillations (en fonction de lc et l0 ) et de leur période T2 en fonction de T0 , lc et l0 . Effectuer les applications numériques et comparer les résultats aux valeurs lues sur la figure 3. Conclure sur les approximations effectuées. Page 3/9 Physique II, année 2025 -- filière PSI o 19. Les 2 cas A et B correspondent à deux types de mouvements différents du point P . Dans le cas où les conditions initiales sont du type x(t = 0) = X0 > 0 et x(t = 0) = 0, établir la condition que doit vérifier X0 pour que l'on soit dans le cas A. En conservant les valeurs k = 0,300 2 2,96 N · m 1 et l0 = 1,00 m, on a représenté sur la dEp,P figure 4 l'allure de dx (x) en fonction de x dans les cas lc < lo (à gauche) et lc > lo (à droite). Figure 4 Représentation graphique de la dérivée de l'énergie potentielle de pesanteur de P dE p,P On suppose pouvoir modéliser la fonction dx (x) par un polynôme de degré 3 de la variable x de la forme : dEp,P (x) ' m x + m x3 dx o 20. Commenter cette affirmation et préciser en fonction de la valeur de lc les signes des constantes m et m . Réécrire alors l'équation différentielle du mouvement du point matériel P vérifiée par x(t). Cette équation est connue sous le nom d'équation de Duffing non amortie. II Oscillateur électrique Dans la suite du problème, nous allons étudier le circuit électronique présenté sur la figure 5 visant à simuler l'oscillateur mécanique décrit dans la partie précédente. Les trois amplificateurs linéaires intégrés (ALI) nommés (A1), (A2) et (A3) sont supposés idéaux, de gain infini et fonctionnant en régime linéaire. On notera +Vsat et Vsat leurs tensions de saturation haute et basse. o 21. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension x(t) définie sur le circuit de la figure 5. À quelle situation mécanique ce circuit correspond-il ? o 22. On suppose, uniquement dans cette question, que l'on place dans le circuit de la figure 5 une résistance R0 en parallèle sur le condensateur de capacité C1 . Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension x(t). À quelle situation mécanique ce circuit correspond-il ? Page 4/9 Physique II, année 2025 -- filière PSI Figure 5 Oscillateur électronique On considère la diode D représentée sur la partie gauche de la figure 6. Elle est orientée en convention récepteur que l'on modélise la manière suivante : lorsque id > 0, alors ud = VD : la diode est passante et lorsque ud < VD , alors id = 0 : la diode est bloquée ; la tension VD , caractéristique de la diode considérée et appelée tension seuil de la diode, est une tension supposée positive et constante. On réalise avec une diode D1 de tension seuil VD1 > 0 et une diode D2 de tension seuil VD2 > 0 le dipôle, dit tête-bêche, représenté sur la partie droite de la figure 6. Figure 6 Description d'une diode (à gauche) et d'un montage à diode en tête-bèche (à droite) o 23. Tracer la caractéristique courant-tension id = f (ud ) de la diode D. Établir la caractéristique courant-tension i = g(u) du dipôle tête-bèche puis tracer cette caractéristique. On précisera l'état des deux diodes (passante ou bloquée) sur les différentes zones apparaissant dans cette caractéristique. On considère le montage de la figure 7 réalisé avec un amplificateur linéaire intégré nommé (A4) supposé idéal, de gain infini et fonctionnant en régime linéaire. On suppose que les deux diodes D1 et D2 implantées dans ce montage sont parfaitement identiques et de même tension seuil VD > 0. Page 5/9 Physique II, année 2025 -- filière PSI Figure 7 Circuit à diodes o 24. Établir la caractéristique s = h(e) du montage de la figure 7. Cette caractéristique fait apparaitre 3 zones différentes : dans chacune d'entre elles, on précisera l'expression de s = h(e) et la condition que doit vérifier e pour être dans la zone considérée en fonction des résistances R3 , R4 , R5 , R6 et de la tension seuil VD . o 25. Pour R5 = 500 , R3 = R4 = R6 = 1,00 k, tracer la caractéristique s = h(e) : on précisera la valeur numérique des pentes des droites apparaissant sur le tracé ainsi que l'expression des coordonnées des points remarquables en fonction de VD : extrema, intersections avec l'axe des abscisses. Grâce à un montage en laboratoire, on a pu relever le tracé de la caractéristique s = hexp (e) correspondant au circuit de la figure 7. Cette caractéristique est reproduite sur la figure 8. Figure 8 Relevé expérimental de la caractéristique s = hexp (e) du montage de la figure 7 o 26. Comparer précisément le tracé s = h(e) de la question 25 avec le relevé expérimental s = hexp (e) et proposer une interprétation pour les écarts entre les tracés. Estimer la valeur numérique de la tension seuil VD en supposant que les valeurs numériques des abscisses des points d'intersection du relevé expérimental s = hexp (e) avec l'axe des abscisses s'identifient aux expressions établies dans la question 25. On suppose pouvoir modéliser la fonction hexp (e) par un polynôme de degré 3 de la variable e de la forme : hexp (e) ' e e + e e3 Page 6/9 Physique II, année 2025 -- filière PSI o 27. Déterminer les valeurs numériques de e et figure 8. e fixées par le relevé expérimental de la On insère maintenant le circuit à diodes de la figure 7, d'entrée e(t) et de sortie s(t), dans le circuit de la figure 5 comme indiqué sur la figure 9 ci-dessous : Figure 9 Circuit complet o 28. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension x(t) du circuit de la figure 9 en fonction de R1 , R2 , C1 , C2 , e et e . Commenter. Si R3 = R4 = R6 = 1 k , quelle condition doit vérifier R5 pour se trouver dans une situation semblable à celle de la question 20 avec lc > l0 ? On expliquera le raisonnement. On souhaite relever expérimentalement sur le montage de la figure 9 des courbes analogues à celles de l'oscillateur mécanique données sur la figure 3. o 29. Comment avoir accès expérimentalement à une tension proportionnelle à x(t) ? Comment imposer expérimentalement des conditions initiales x(0) et x(0) non identiquement nulles dans le montage de la figure 9 ? Lorsque l'on réalise le montage de la figure 9, les allures des tensions x(t) et x(t) relevées expérimentalement ne sont pas semblables à celles des oscillations mécaniques de la figure 3. On se propose d'interpréter ce fait expérimental en considérant que les amplificateurs linéaires intégrés utilisés ne sont pas idéaux car ils présentent des courants d'entrée d'intensités Ip+ et Ip faibles (de l'ordre du nanoampère) mais non nulles. Il faut alors reprendre l'analyse du montage de la figure 9 en changeant la modélisation des ALI. Pour ce faire, on peut par exemple introduire deux générateurs de courant comme dans le schéma de la figure 10 où la modélisation de l'ALI réel (A1) apparait entourée par des pointillés. Page 7/9 Physique II, année 2025 -- filière PSI Figure 10 Circuit avec la modélisation d'un ALI réel o 30. En supposant les intensités Ip+ et Ip constantes dans le temps, établir l'équation différentielle reliant les tensions z(t) et s(t). Résoudre cette équation en z(t) pour s(t) = S0 sin (!t) en supposant le condensateur de capacité C1 initialement déchargé. En déduire pourquoi les allures observées des tensions x(t) et x(t) ne sont pas celles attendues ; préciser le phénomène observé. On place dorénavant une résistance R7 en parallèle avec le condensateur de capacité C1 . o 31. Établir l'équation différentielle reliant les tensions z(t) et s(t) et donner la forme générale (sans préciser toutes les constantes) de z(t) en régime établi pour s(t) = S0 sin (!t). En déduire l'intérêt de placer une résistance R7 en parallèle sur le condensateur C1 et une résistance R8 en parallèle sur le condensateur C2 du circuit de la figure 9. Après avoir placé les deux résistances identiques R7 = R8 = RA , en parallèle sur les condensateurs C1 et C2 du circuit de la figure 9 réalisé avec R1 = R2 = 100 k et C1 = C2 = 10,0 µF, on obtient les relevés expérimentaux présentés sur la figure 11. Figure 11 Relevés expérimentaux pour deux conditions initiales différentes lorsque une résistance RA est placée en parallèle sur C1 et C2 Page 8/9 Physique II, année 2025 -- filière PSI o 32. Commenter et interpréter précisément les allures des tensions x(t) et x(t) dans les 2 cas C et D en faisant le lien avec les questions précédentes. Quelle propriété possède le circuit vis-à-vis de ses conditions initiales ? On souhaite que le comportement du circuit de la figure 9 réalisé avec des ALI réels soit le plus proche possible de celui décrit par l'équation différentielle établie à la question 28 sur une durée T de l'ordre de la centaine de secondes. En choisissant R1 = R2 = 100 k, R3 = R4 = R6 = 1 k, R5 = 500 , C1 = C2 = 10,0 µF et deux résistances R7 = R8 = RB , de valeur identique on obtient finalement les résultats expérimentaux présentés sur la figure 12. Figure 12 Relevés expérimentaux pour trois conditions initiales différentes lorsque les paramètres du circuit de la figure 9 sont correctement réglés avec une résistance RB placée en parallèle sur C1 et C2 o 33. En appuyant votre raisonnement sur une équation différentielle que l'on essaiera de rapprocher le plus possible de celle de Duffing obtenue à la question 28, comparer qualitativement les valeurs de RA (cas C et D de la figure 11) et de RB (cas E, F et G de la figure 12). Apparait-il d'autres conditions que les composants du circuit de la figure 9 devraient vérifier pour lui assurer le comportement souhaité ? Les préciser. FIN DE L'ÉPREUVE Page 9/9