e3a Physique et Chimie PSI 2008

| Thème de l'épreuve | Moteur de maquette d'avion. Métallurgie du cobalt. |

| Principaux outils utilisés | électronique, conversion de puissance, thermochimie, électrochimie |

Corrigé

:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici

👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte

-

Énoncé complet

(télécharger le PDF)

Rapport du jury

(télécharger le PDF)

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères

.:'fJ::: """""" "î'î:ï"

5:;:; ................

._. ...............

. ...

e 3 a

CONCOURS ENSAM -- ESTP -- ARCHIMEDE

Epreuve de Physique -- Chimie PSI

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur

d'énoncé,

d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa

copie et poursuit sa

composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est autorisé.

010R

......

e 3 a

CONCOURS ENSAM -- ESTP -- ARCHIMEDE

Epreuve de Physique -- Chimie PSI

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur

d'énoncé,

d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa

copie et poursuit sa

composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

W

L'usage de calculatrices est autorisé.

Ce problème est constitué de deux parties, totalement indépendantes:

fonctionnement d'un moteur à courant continu, sa commande par un hacheur et le

contrôle de sa vitesse (1ère partie), métallurgie du sulfure de cobalt puis

obtention du

cobalt par électrolyse (2ème partie).

Remarques préliminaires importantes : il est rappelé aux candidat(e)s que

. les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au

même titre que

les développements analytiques et les applications numériques ; les résultats

exprimés

sans unité ne seront pas comptabilisés ;

. tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italiques ont pour objet d'aider

à la

compréhension du problème ;

0 dans les calculs, les gaz sont assimilés à des gaz parfaits et les phases

solides sont non

miscibles ; ln désigne le logarithme népérien et log le logarithme décimal ;

. les schémas relatifs au moteur sont rassemblés à la fin de la première

partie, les données

numériques relatives à la partie « Chimie » sont répertoriées àla fin dela

deuxième partie ;

les données thermodynamiques ont servi à calculer les enthalpies libres

standard de

réaction fournies dans le texte.

. deux documents--réponse référencés ( 1 ) pour la partie « Physique » et (2)

pour la partie

« Chimie » devront être remplis puis remis avec la copie.

Le cobalt --- découvert en 1735 par G. BRANDT --- entre dans la composition de

nombreux

alliages utilisés dans les industries électrique, aéronautique et automobile,

ou d'alliages très durs

pour coupe rapide. Il est employé pour la fabrication d'aimants permanents pour

moteurs,

d'alliages réfractaires, de pigments pour le verre, les céramiques et

l'industrie des peintures.

Tournez la page S.V.P.

PREMIERE PARTIE :

MOTEUR DE MAQUETTE D'AVION

La majorité des moteurs utilisés en modélisme et en robotique amateur sont des

moteurs à

courant continu à aimant permanent qui transforment l'énergie électrique

fournie par les

accumulateurs en énergie mécanique. Nous nous intéresserons, dans le problème

qui suit, à la

mise en mouvement de l'hélice d'un modèle réduit d'avion et au contrôle de sa

vitesse de rotation.

Tous les composants électroniques sont supposés parfaits. Les amplificateurs

opérationnels (AO) utilisés sont idéaux. Si un amplificateur opérationnel

fonctionne en régime de

saturation, sa tensuon de sortie sera egale a +USAT ou --USAT avec USAT=12V.

Lorsqu un

composant est utilisé en commutation (diode, transistor ou A0), le passage d'un

état à l'autre

s'effectue de façon instantanée. La résistance des fils de conduction

électrique est nulle.

A I LE MOTEUR ÉLECTRIQUE A COURANT CONTINU

L'hélice est entraînée par un moteur à courant continu et aimant permanent

(noté M. C. C. )

possédant, au point nominal de fonctionnement, les caractéristiques suivantes :

- tension nominale d'induit : UNOm : 12 V,

. intensité du courant dans l'induit : anm = 2,50 A,

- fréquence de rotation : Nnom : 3000 tr. min'1 .

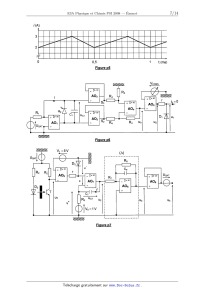

Le rotor ou induit du M. C. C. (figure Q1 ) est constitué de n spires

rectangulaires enroulées

sur un cylindre de rayon a et de longueur b. L'ensemble tourne a la vitesse

angulaire [2 autour de

son axe 22' (figure 92) en restant dans l'entrefer d'un aimant permanent

(stator ou inducteur) ---

réalisé à partir d'un alliage cobalt--samarium --- qui crée un champ magnétique

radial Ë : Br ë, dont

la composante Br est représentée sur la figure p_3. Les spires sont connectées

à l'extérieur par le

systéme balai--collecteur en restant dans la configuration dela figure p2.

Le rotor est équilibré pour minimiser les vibrations. Le moment d'inertie de

l'ensemble

ramené sur l'axe du moteur est J ==--10""5 kg.m2 ; les pertes fer {dans le

circuit magnétique) et

mécaniques (frottements solides) sont négligées. Lors de sa rotation, le

cylindre est soumis à une

force de frottement fluide, de couple : Ôf : --- ,8 Î2 : --- C,: él (avec C,: >

0 et ,B==10"'5 kg.m2.s"1 ).

L'induit posséde une résistance R=0,24 [) et une inductance L supposées

constantes.

Un générateur de tension constante VA -- VC : U (avec U > 0 ) alimente le

moteur. A l'instant t, la

branche MN est située dans l'intervalle --7r/2 < 0 < 7z/2 et la branche PQ dans l'intervalle rr/2 <9 < 37r/2. A1. Démontrer les expressions de la force électromotrice du moteur E= (DO Q (E est reliée à la force électromotrice induite e par la relation E=--e) et le couple des forces ---O électromagnétîques Ôem =Cem eZ =i (DO ë,_, i étant l'intensité du courant dans I'induit et Q la vitesse de rotation du rotor. Exprimer le flux inducteur utile (DO en fonction de a, b, n et 80. Le schéma électrique équivalent de l'induit en régime dynamique est proposé ci--dessous : L E=OEOQ - R ' ' - A. _ - 'C IË IË lä l.ä 3 En déduire l'équation électrique reliant les grandeurs E, U, R, L et i. ...--. Ecrire l'équation mécanique reliant J, Q, le couple utile C,,=---Cu ez (avec Cu>0 et

supposé constant), imposé au moteur lorsqu'il entraîne la charge mécanique, le

couple de

frottement Cf et le couple électromagnétique C....

En déduire la projection de cette équation mécanique suivant l'axe ez.

Expliquer qualitativement comment freiner le moteur. Quel est le comportement

du moteur

lorsqu'il tourne en roue libre, c'est--à-dire non alimenté ?

Fonctionnement en régime nominal

Calculer la valeur de la force électromotrice du moteur E ; en déduire la

constante (bo et

préciser son unité.

En négligeant la chute de tension aux bornes de la bobine, déduire des équations

mécanique et électrique couplées, l'équation différentielle vérifiée par la

vitesse angulaire

Q en utilisant (Do, B, C... J, R et U. Déterminer le temps 1: caractéristique

de la "mise en

vitesse" du moteur. Exprimer la vitesse angulaire limite Q,im. Combien de temps

est-il

nécessaire pour atteindre cette vitesse à 1 % près ?

Calculer le moment du couple utile Cu en régime nominal et Qu... (en tr.min").

Quel est le

courant id dans l'induit au démarrage, si la tension d'induit est égale à la

tension nominale ?

Commenter.

Quelle est, au démarrage, la tension minimale Ud...... nécessaire pour

entraîner le moteur ?

BI COMMANDE DU M.C.C. PAR UN HACHEUR

Le moteur est alimenté par un hacheur, la tension et le courant d'induit ne

sont plus

continus ; u(t)=vA(t)--vc(t) et i(t) sont des fonctions périodiques du temps.

Leurs valeurs

moyennes respectives sont notées et (i(t)).

L'hé/ice tourne à vitesse constante. L'induit du M. C. C. représenté figure 94

est alimenté par

l'intermédiaire d'un hacheur série connecté a une source de tension idéale de

valeur U =12 V.

L'interrupteur électronique H, est commandé de manière périodique et la période

T... par un

signal rectangulaire ou créneau de rapport cyclique a et de fréquence de

hachage N... =2 kHz

généré par un circuit non représenté :

81

mm

$"!"

l'interrupteur H, est fermé entre les instants 0 et aT...,

l'interrupteur H1 est ouven' entre les instants aT... et T...,

à l'état passant, la diode D, est assimilée à un interrupteur fermé,

à l'état bloqué, elle est assimilée à un interrupteur ouvert.

Le rapport cyclique est réglé à a = 0,6.

Montrer qu'un interrupteur idéal ne consomme pas de puissance et que les

interrupteurs H,

et D, ne peuvent être ni fermés, ni ouverts simultanément.

Quel est le rôle de la diode D1 dite "de roue libre" '?

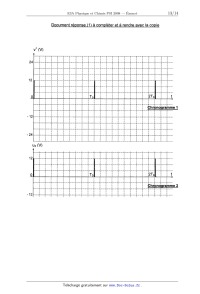

Représenter sur deux périodes le chronogramme de la tension u(t), c'est-à-dire

son

évolution au cours du temps. Préciser sur le graphe l'amplitude de u(t) et les

instants ch...

et TH1.

La différence de potentiel aux bornes de la résistance de l'induit est

négligée. Calculer la

valeur moyenne (u(t)) de la tension u(t). En déduire la force électromotrice E

et la vitesse

Tournez la page S.V.P.

4

de rotation Q de l'induit en tr.min". Montrer que la vitesse de rotation Q du

moteur est

proportionnelle au rapport cyclique oz. Calculer la valeur de Q pour on =0,6.

B5. Justifier l'évolution au cours du temps de l'intensité du courant i(t)

représentée sur le

graphe figure p_5. Etablir l'expression de l'onduiation du courant AI = 1 max -

I ...... en fonction

de U... L, on et T.... Pourquoi est--il intéressant de diminuer l'ondulation du

courant ?

Préciser le rôle d'une bobine supplémentaire de lissage qui peut être placée en

série avec

le moteur. A partir du graphe, calculer l'inductance L de l'induit.

BG. Déterminer la valeur moyenne (i(t)) de l'intensité du courant. Vérifier que

la chute de

tension aux bornes de R est négligeable. Expliquer l'intérêt du courant moyen

(et de la

tension moyenne) pour un moteur à courant continu.

C ! RÉALISATION DES SIGNAUX DE COMMANDE DU HACHEUR

Un générateur de tension est représenté sur la figure Q6. Il comporte un

condensateur de

capacité C1 et un interrupteur électronique Hz commandé par de brèves

impulsions périodiques de

période TH2 :

. à t = O, l'interrupteur idéal H2 se ferme pendant un bref instant sur une

première

impulsion,

- il est ensuite ouvert pendant la durée TH2 jusqu'à l'impulsion suivante.

USAT 1:12 V ,' R1=1kQ ,' C1 =1IJF ,' TH2 = 0,5 ms.

C1. Exprimer l'intensité du courant 1. Quelle est la fonction de l'A01 dans le

circuit

électronique ? Préciser le rôle de l'AOZ et de l'AO;,.

C2. Déterminer la tension u...(t) dans l'intervalle de temps [O, TH2] en

fonction de US", R1, C1 et

t. Représenter le chronogramme u...(t) sur deux périodes. Préciser la valeur

maximale

UCMAX et la période de u...(t).

C3. Quelle est la fonction de l'A04 ? En déduire la tension uo(t) appliquée à

l'entrée inverseuse

de l'amplificateur opérationnel AO5.

C4. Expliquer le rôle de l'A05 et tracer le chronogramme u,(t) sur deux

périodes pour une

tension de consigne VCONS réglable entre 0 et UCMAX.

Conclusion :

CS. Exprimer le rapport cyclique oc du signal obtenu en fonction de VCONS,

USAT, TH2, R1 et C1.

Montrer que VCONS permet le contrôle de la vitesse de rotation Q du moteur.

Pour quelle

valeur de VCONS obtient-on un rapport cyclique de 0,6 pour le signal u1(t) ?

A quelle vitesse de rotation du moteur (exprimée en tr.min") cette valeur

correspond-elle ?

D I LE CAPTEUR DE VITESSE

Le transducteur utilisé est un capteur optoélectronique qui délivre une tension

variable

proportionnelle à la fréquence de rotation du moteur. Il est associé à un

convertisseur fréquence--

tension (figure 27).

Pour accéder à la fréquence de rotation N du M. C. C., il est possible de fixer

sur son rotor

une roue dentée dont les 30 dents empêchent le rayon lumineux émis par une

diode fixe Dz de

rencontrer la base du phototransfstor T :

. le phototransist0r T est passant et se comporte comme un interrupteur fermé

lorsqu'il

est exposé au faisceau lumineux,

. inversement, T est bloqué et se comporte comme un interrupteur ouvert lorsque

le

faisceau lumineux est interrompu (30 fois par tour).

5

Ce phototransistor est sensible et rapide ; il permet de détecter les flashs de

durée tD très

brève (de l'ordre de la microseconde) par rappon' à la période TD des éclairs

lumineux. Le rapport

tD / TD dépend des dimensions relatives des fentes et des dents de la roue

dentée liée au rotor.

Vo=1V ; USAT=12V ; Ro=10k[2 ; C7=12,5,uF

_Q_L_ Le moteur tournant à 2000 tr.min", calculer la fréquence ND (en Hz) ou la

période TD des

éclairs détectés par le phototransistor.

Q_2_._ Lorsque le montage est dans un état stable, les potentiels sont

constants. Préciser dans ce

cas uT, v ", v , a = (v + ---- v ), U; et uC7 pour le phototransistor T passant

puis bloqué.

Recopier et compléter le tableau suivant :

- ° s- '

55 ,,

à. '" îrïï ;.l=' ; =.

L'analyse des rôles du générateur de tension V, et de la diode D3, montre que

l'A 06 permet

d'obtenir les brèves impulsions reproduites sur le chronogramme de v" suivant :

(avec tD << TD ) " T passant T passant T passant Exprimer la tension v+ en fonction de V0, Ro, C7 et däÎ7 puis uC7 en fonction de u2 et v"'. 22». Qi Lorsque le système est instable et que u; est constant (car il a basculé instantanément), établir l'équation différentielle vérifiée par v'(t) en fonction de V0 et d'une constante de temps 't que vous exprimerez et calculerez. DS. Quelles sont les grandeurs électriques continues relatives à un condensateur? Justifier votre réponse. A l'instant t = 0, le phototransistor Tpasse d'un état bloqué a un état passant. QQ. Ecrire la condition initiale v"'(O) juste après le passage de T à l'état passant ; en déduire les expressions de v"(t) et de uC7(t) lorsque t > O.

Le phototransistor contrôle l'entrée inverseuse de l'A07 : v" bascule

instantanément alors

que v+ évolue au cours du temps.

Q_Z_._ A quel instant to la tension uz bascule--t-elle ? Exprimer to en

fonction de 1:, Vo et USAT puis

calculer sa valeur. Quelle est alors l'expression de uc7(to) ? En déduire v+(t)

lorsque t > to.

La tension uz peut--elle à nouveau basculer en l'absence d'une nouvelle

impulsion?

Justifier le nom de "monostable" qualifiant un tel dispositif.

l8

Compléter les chronogrammes 1 et 2 de v +(t) et u2(t) sur le document--réponse

(1) ; noter

sur les graphes les amplitudes de ces tensions.

DS. Le montage monostable effectue une temporisation. Analyser pourquoi.

Tournez la page S.V.P.

6

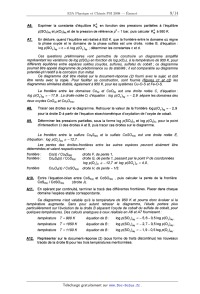

Considérons uniquement la partie du circuit électronique de la figure Q7 notée

(A) et

délimitée par des pointillés. Elle admet la tension d'entrée u2(t) et u3(t) est

le signal de sortie.

010. Réaliser un schéma équivalent de ce montage à basse fréquence, puis à

haute fréquence

en indiquant pour chaque cas l'opération réalisée entre l'entrée et la sortie.

11. Déterminer la fonction de transfert _H(joe)=gî en supposant le régime

harmonique de

g2

pulsation oe. Représenter l'allure asymptotique des courbes de gain GdB : 20

log |_H_let de

déphasage entrée-sortie (p = arg (_H_) en fonction de la pulsation on du signal

d'entrée.

En déduire le type de filtrage réalisé et préciser sa fréquence de coupure NC

sachant que :

R8=R7=1MQGÏC8=1UF.

Reprenons maintenant l'influence de ce filtre dans l'application envisagée : le

filtre est

"attaqué" parla tension u2(t) périodique et de rapport cyclique a, décrite en

22. Sa décomposition

de Fourier en notation réelle est : u2(t) : et CoSO4(S) , puis calculer la pente

de la frontière

C°SZ(g) / COSO4(S) (droite J).

A11. En opérant par continuité, terminer le tracé des différentes frontières.

Placer dans chaque

domaine l'espèce stable correspondante.

Ce diagramme n'est valable qu'à la température de 950 K et pourra donc évoluer

si la

température augmente. Sans pour autant retracer le diagramme, l'étude portera

plus

particulièrement sur l'évolution de la droite B séparant l'oxyde de cobalt du

sulfate de cobalt, pour

quelques températures. Des calculs analogues à ceux réalisés en A6 et A7

fournissent :

température T = 900 K équation de B : log p(SOz)éq : ----- 5, 6 --- 0,5 log

p(O2 )éq ,

température T = 1050 K équation de B : log p(SOZ)éq == --- 2,7 ---- 0,5 log

p(02)éq,

température T = 1100 K équation de B : log p(SOz)éq : ---- 1,9 -- 0,5 log

p(02)éq .

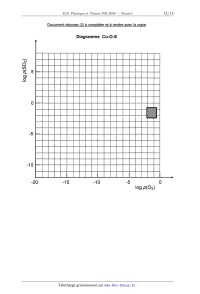

A12. Représenter sur le document-réponse (2) (sous forme de traits discontinus)

les nouveaux

tracés de la droite B pour les trois températures mentionnées.

Tournez la page S.V.P.

10

Sur le document--réponse (2), comme sur les figures 01 et c2, apparaît une zone

hachurée

qui correspond aux domaines de variation des pressions partielles de dioxygène

et de dioxyde de

soufre, telles qu'elles sont rencontrées dans les fours de grillage, soit plus

précisément :

--2an".....oo

.ooaauuulcccooooui.........s-......C...s....laoa.us.s

'OIIICOU

. . . . . .

. . . . . .

0 O . . . l

0 ! . l . !

v v . . . .

. . . . . .

. I : . o .

. | . . . .

'.......0\.......au.......amvuauvraam.ouvu..H.ouv..a

! l l I ! .

. . A . . u

. . . . . l

. . . . . .

. . . . . .

o v . . . .

. v 0 l l l

. v . . . .

I.!!IOÛIC"'...IU'......llllnl'..liimllioltifll!.....

. . | . . I

. . . . . .

l . . . . !

. . l . . !

. . . . . .

. . . . . l

. . . . . l

. . . . I .

wvv...........«...!...0...ba......ofl...lt.o?..olfl.o

. . . . l

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . '

. . . . . .

l . . . . .

I . l . . .

. . a . v .

d...-.... ...!...IÙQOIIIO.l'...!IOUI"CIIIOUIÜOIIIODI

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . '

. . . o .

I . . . .

. . . o .

. . . . .

{..-1.0.1 ......l'........:...u...uü:o.uu..u?onu....

* . v v .

. . . . l

. . : . .

. I I I .

. l a . .

. . l . '

v . a . .

ça...-... {o......u.:o......v?o.u...uü:.uuuouv

. . . . .

| . . . .

. . v v !

a . v v .

. . | . .

. ! ! l '

. [) . . . !

' QO'VIOUÛ

f......o..'..ucqooo

Il......

C..."...

'OU'Ù'IV

. "...IIO

n...-...!............sguuci........l....al..

Document ré onse 1 à corn léter et à rendre avec la co

'IÜICIÏU.gflUCOI...--'...IIUONfUOOI'ÜOÀJIC.IUUOA'UUODQUOÀ'UUOIIOÔI'UOOIÜUOI'"..l'......O'IUOD.ÜCOÛIIOO

. . . . . . . .

. . . C . I . .

. . . . . . . .

. . . . . a . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . o . .

. . . . . . . .

now.-...ou......ou...-...ou...v......ouvuoauc.........aouv.uouu.ouv.oau-

I . . a . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . I . .

. . . . I I . .

. . . . . . . .

. . . . - . . .

. . ' V . fl . .

...!......u...-.....m...-...-..-o......u...-cm......-ou......ncnnu.....n

. . . . . . . .

. I l I . . . I

. . . . . . . .

. a l . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . I I .

"......OQ........Qtuouu....:........:v.a.....:........:l.n.rob. !......u

. . . .

. V V ! l . . I

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. l l l . . . I

I l l l . . I l

I . . . . . . .

. 0 h . . . l .

ou.......l_...u....b.nuuo.l.ho......lt.nnco.uu ........o...c.l.bonnuonuu

. . o o . .

. . . . I l .

l . . 0 . . .

. . . . . . .

. . v v . . .

' Ü ' I . . '

I I I ! . . I

. . . . . _ .

?......l?..l.onuu?..u...:?o.....uu:.nuoo.nu nu...-.:...00...:..uuu.-::

. . . . . u .

l . . ' . . l

. . . . . . .

. . . . I . .

. . . 0 l . .

. . ' . . . .

. V I V . ' . .

?...-...?...ou.l.}......l.'......u.'o...olun .......2....ouu.:ouv.o.vn

. . . | . . .

. . . . . . .

. n . . . .

fl ' 0 N ' I "

. . . . . .

. . I . . .

. . . . l . .

. . . . . . . .

. . : . . . . .

. - . . . . . u

. . .. . . . v .

. . a . . . v .

. fi . h . ' ! .

. . . . . . | .

. . . . ! l .

Qu......"v......vv......v..........y......v.,..v...v.ffluv...v.$.uv.o.vm

. . . . . . n .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . l l

I . l l

. n A .

. . a . ! . . .

..........w........J......ou.......w........æ........;...l.t..;...lu.tn

. . . . . . . .

. I . I I I l .

. - . . . . . .

. . . . . . . .

. . . l u 0 . .

' I l I 0 . . '

. . . . . . . .

: . . . . . . .

.........u.......u.oo.n.ou..........--......uucluv...woouu...-no......"

. . . . . . . .

. . « . . . . .

. . . 0 V . . l

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . : . . .

. . . - a . . .

. . v . l A . !

ÜOOUVl'Û'MÜOUVUOIU.fl.UÜÙAUVÜÜOIUHIIVMMO'VÙOIUNDO'9NQI'U.lÜ'IOIVUQOIVÜQIUM

. . : . . . . .

- . . . . . . .

. . . . o . . :

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . v . . .

c . . . . . . .

. . . . ! . . .

.IICOÛI-O-IICO...I_lICQQIUOCI|...ICOÙÜIIC.IÙOOQI......'IICOÜIIODIICO-I.."

. . . . . . . .

. l u l l . . '

. n . . a . . .

. . . . o . . .

. . . . . . . .

. . . . o . . :

. . . . . v . .

O . . I . V I .

un.......--u...-«..........ou......ou....sconu.........l....uo..u.o.lubu

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

v . I . . . . 0

v . . . . . . .

. u . . a . . .

. . . . o . . .

I l l . . . I .

nu...--..."......uw........--......onnv.ou..nntv.n...ou

....l'......ll'll...I'l'IDUIÇIII'Ül......QUlQOQIIIOIÜI"..'VN.IVUDOl.UQ.UVQOÛUÙAÜVVOCl'..."V..."...V'l.l'QO'V'NOÛUCDÛVV.....h'WVCOIVI"I'VUADVQOUÙUÙOÜUQ

U2 (V)

.

u.......,........,........'I.......lnv...v.ol...o......u.....oln...nnoo'u......o'u......o'.v..uu..t-.......{u.......'u......o{uu.oluuo(fl........:.......

. . l l .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . '

..:....,.o.a.oonioonauo.u,...u....'ooauu..u.

. . ' .

. I I I

. . . |

. I . l

. . A A

. o . .

. . . .

......!}...u....1.......-,co.xco.......u...

.IIDISI-'QOUOII

I......

lin....

...-l..

a......

_' .!IUOII'OOD.COIU,OOII..lI'OOIUUOII'OOIIIOII'

..IIIOII

n......MOOOOOO--nul11'i'O ...)--III--IOIDODU--ulccol...lllllll

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. v v . .

I I l . .

. . . . l

. | . . .

. . . . .

. . | . .

. . . . .

A . . . .

. . . . I

. . . . .

'

.......vîaouv.o.v$.nuvn...}...vuou.}...v...vga.uv.anv sa......

. . . . .

v v . . .

l l l . .

| : . . .

. . . . .

I I I . .

. . . . .

. .

a.......z:.......,-.......z....-tu....u......'au.....o au......

. . . . .

. . . : .

0 . . . .

. . . . .

v . . a .

' l . . 0

l . . . .

. . . . . .

..ou......o.....ncnoolu.......I!.ouu......oua.oauu.....bonvuon

. . . . . .

A . . . . a

0 O' .. .. .. -.

......,Ü--ÜÛCCCÛÛÜ.ÙIÜICCO

...clolilmslltllin.-lin... q......-

-'.

OOIIIODI'OOIIIOÛI'OOIII'll

OQIUÙO'V

Il......

Et......

I...-C.

......nùll.....

.......u'...u.o.u{so.voonv'o..voonv

.OÜUCOI'

IIOIIIC.

UOOIUUOI

-a--u.......-i.....nccmovouanu ...,-....

. . . . . . . .

. . I . . . . .

. ' . . Ü ' ' Û

. . o . . . u .

l . . . . ' I .

. . . . - . . .

. . . . . a . .

. . . . I l l .

' .......{oou...l'.......x'vo.noonn?onuuonnf.'o..no..l.îvv.aut.

. I . . . . .

. I . . . . .

. . . o o . .

. I . . ' . .

. . h ' ' ' .

. . . . . . .

. . I I ' . .

'....I... .IIIOÛI{CDIIIOII{OO.IIÛÜIOIIUOJIl}OIICCOII}.nIIODII .:.....3..1.0.l.10..00.lu

. . . l .

' ' l . .

. . . . .

' ' . . .

. I . . .

. . . . .

. u. . , v .

u.}......:.}o...onu.}o.u.ouIt .......u'....oou.'o.u.aou.;

. . . . .

. 0 l . .

o . . .

. . . .

. . . . .

. . . .

. . . . .

. .

. . . . . .

l . . . . .

. . . . . .

. . . . . I

' Ü . . ' .

. . . . . a

. . . . . .

. . . -

vv......uv......v.æ...-n...»...co...}......v.3..v.ouvv.

' . l l I .

v . . . .

' . .

l .

. .

. .

. .

Ü . ' ' . .

vw...un!ou...!uvou...uuvonælv...vv.;..onuvc.;.....vonz

. . . . . .

' . . . . .

. . . . . .

I a . . . .

. . . . . .

. . . . . ,

. . . . . .

. . . . . .

--

.

.

I I

. 6

«

SII

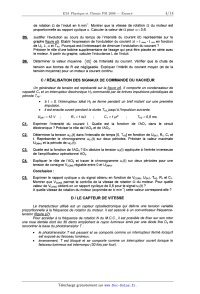

Document régonse (2) à compléter et à rendre avec la cogie

Diagramme Co-O-S

,_ .

65" Il

% 5 III-IIIIIIIIII-IIII

%" III-IIIIIIIIIIIIIII

--- III-IIIIIIIIIIIIII-

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

I'll-IIIIIIIIIIIII-

0IIIIIIIIIIIIII'I'I'

Eliliällläällä%

Il.llllllllllllll -

Il.....lll'l'l'l'l'

-5 Il......llll'l'l'l'

I'll-IIIIIIIIIIIIII

Il....lIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

_... IIIIIIIIIIIIIIIIIII

--02 --1 5 --1 0 0

|09 P(02)