Centrale Physique et Chimie 1 PSI 2025

| Thème de l'épreuve | DK6 : un exemple de revalorisation |

| Principaux outils utilisés | thermochimie, thermodynamique, mécanique des fluides, conversion de puissance |

| Mots clefs | combustion, alternateur, compensateur synchrone, machine synchrone, turbine à gaz |

Corrigé

:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici

👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte

- - - -

Énoncé complet

(télécharger le PDF)

Rapport du jury

(télécharger le PDF)

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères

PSI

4 heures

Calculatrice autorisée

2025

Physique-chimie 1

DK6 : Un exemple de revalorisation

Le problème comporte 3 parties indépendantes. Certaines questions, moins

guidées, sont repérées par leur numéro

souligné. Elles ne sont pas a priori plus difficiles que les autres, mais

demandent de prendre plus d'initiatives.

La centrale électrique DK6, sur le site du port industriel de Dunkerque

(Hauts-de-France), produit de l'énergie électrique à partir de gaz naturel. De

par sa conception et sa situation géographique, la centrale DK6 a la

particularité de

pouvoir revaloriser les fumées issues de la production d'acier, émises par

l'usine sidérurgique voisine Arcelor-Mittal.

Le processus de revalorisation s'effectue en plusieurs étapes selon un cycle

combiné de récupération de la chaleur fatale

décrit en figure 1.

gaz brûlés

230 MW

turbines à vapeur

électrique

Arcelor Mittal

échangeur

thermique

générateur électrique

Circuit vapeur

refroidissement

par eau de mer

chaudière

fumées

sidérurgiques

chambre de

combustion

165 MW

électrique

air

gaz naturel

DK6

Centrale électrique

à cycle combiné

Schéma simplifié

turbine à gaz

générateur électrique

Figure 1 Description d'une tranche de production

On réalise la combustion de gaz naturel avec de l'air sous pression dans une

turbine à gaz reliée mécaniquement à un

premier générateur électrique de 165 MW. Les gaz en sortie de la turbine à gaz

servent à leur tour de comburant pour

brûler les fumées sidérurgiques dans une chaudière. Les gaz brûlés passent

enfin dans un échangeur thermique pour

produire la vapeur d'eau qui alimente des turbines à vapeur reliées à un second

générateur électrique de 230 MW. La

centrale DK6 dispose de deux tranches de production identiques pour une

puissance électrique totale de 790 MW.

Ce sujet propose une étude de la chambre de combustion de la turbine à gaz

(partie A), le principe de fonctionnement

d'une turbine à vapeur (partie B) et la conversion d'énergie mécanique en

énergie électrique par un alternateur

synchrone (partie C). Les trois parties sont indépendantes entre elles.

Les données sont regroupées à la fin du sujet. Un document réponse est à rendre

avec la copie.

1 / 14

Partie A La chambre de combustion de la turbine à gaz

La chambre de combustion de la turbine à gaz est alimentée par un gazoduc qui

fournit du gaz naturel avec un débit

massique constant Dm,gn = 9,66 kg · s-1 , sous une pression de 12 bar et une

température T0 = 298 K. On assimile

dans la suite le gaz naturel à du méthane pur (CH4 ). Le dioxygène nécessaire à

la combustion est apporté par de l'air

atmosphérique, comprimé sous une pression de 12 bar à la température de 298 K

par un compresseur solidaire de l'axe

de la turbine, avec un débit massique réglable noté Dm,air .

Le réacteur, parfaitement calorifugé, permet ainsi la combustion en continu et

en régime stationnaire du méthane

par le dioxygène de l'air à la pression constante de 12 bar. Les gaz issus de

cette combustion sortent du réacteur à

température élevée pour pouvoir faire tourner une turbine, dont le principe de

fonctionnement sera étudié dans la

partie suivante. Les aubes de la turbine sont recouvertes d'une fine couche de

traitement en céramique qui les protège

jusqu'à des températures de l'ordre de 1600 C.

Q1. Écrire l'équation bilan de la combustion du méthane par le dioxygène,

sachant que la réaction ne produit que

de l'eau et du dioxyde de carbone sous forme gazeuse. On prendra un coefficient

stoechiométrique unitaire pour

le méthane.

Montrer que cette réaction est quantitative à 298 K puis calculer le pouvoir

calorifique inférieur (PCI) du

méthane, noté qgn , défini comme l'énergie thermique par unité de masse de

méthane libérée par la combustion

du méthane sous pression constante à 298 K.

Q2. Déterminer le débit massique d'air Dm0 permettant de réaliser la combustion

dans les proportions stoechiométriques, puis la puissance thermique Pth0

libérée par la réaction dans ces conditions.

Q3. Effectuer un bilan détaillé d'enthalpie et exprimer, en fonction de qgn et

des données, la température des gaz en

sortie de la chambre de combustion pour un débit massique d'air Dm0 . Commenter

la valeur obtenue.

Lorsque la température de la chambre de combustion dépasse 1300 C, les

constituants de l'air commencent à réagir

entre eux pour produire des oxydes d'azote. Ces oxydes d'azote, essentiellement

NO et NO2 , couramment appelés

N Ox , sont à l'origine de graves problèmes pour l'environnement et la santé.

Q4. On souhaite éviter la production et le rejet de N Ox dans l'atmosphère.

Justifier qualitativement que l'on peut

diminuer la température de sortie en modifiant le débit d'air en entrée.

Expliquer pourquoi, en pratique, le débit

massique Dm,air est choisi supérieur à Dm0 .

Q5. Exprimer le débit molaire de chaque espèce en sortie en fonction de Dm,air

, Dm0 et des masses molaires dans

le cas Dm,air > Dm0 . On présentera les résultats dans un tableau. Les débits

molaires des différentes espèces

seront notés FCH4 , FO2 ...

Q6. Exprimer, puis calculer, le débit massique d'air Dm1 permettant à la

turbine à gaz de fonctionner à sa température maximale tout en évitant la

production de N Ox .

Étant donné l'échauffement important des gaz dans la chambre de combustion, il

faut tenir compte dans le calcul

précédent de la dépendance avec la température de la capacité thermique molaire

à pression constante des différents

gaz (figure 2). La capacité thermique molaire à pression constante d'un gaz

réel peut ainsi s'exprimer de manière

empirique en fonction de la température par la relation de Shomate :

Cpm (T ) = A + BT + CT 2 + DT 3 +

E

,

T2

où les coefficients A, B, C, D et E sont obtenus expérimentalement pour chaque

gaz. La variation d'enthalpie de n

moles de gaz entre les températures T1 et T2 s'exprime alors sous forme

intégrale par la relation :

H(T2 ) - H(T1 ) =

Z T2

nCpm (T )dT .

T1

Les capacités thermiques molaires à pression constante des différentes espèces

seront notées Cpm,CH4 (T ), Cpm,O2 (T )...

Q7. Reprendre la question Q6 pour établir, dans le cas où Dm,air > Dm0 , la

nouvelle relation donnant le débit

massique d'air Dm,air en fonction de la température de sortie des gaz Ts en

tenant compte de l'influence de

la température sur les capacités thermiques molaires à pression constante, sous

forme intégrale que l'on ne

cherchera pas à calculer.

2 / 14

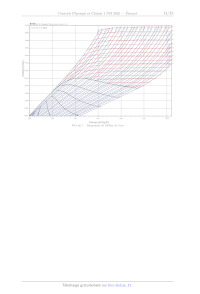

Figure 2 Capacités thermiques molaires de différents gaz en fonction de la

température

Pour le débit Dm,gn = 9,66 kg · s-1 et la température T0 = 298 K, le calcul

numérique de la température de sortie Ts

des gaz brûlés en fonction du débit d'air Dm,air est effectué par un programme

en Python, dont un extrait est présenté

ci-après.

1

2

3

4

' ' ' Extrait 1 ' ' '

# Coefficients A , B , C , D , E de la relation de Shomate des diff é rents gaz

N2 = [28.98641 , 1.853978 e -3 , -9.647459 e -6 , 16.63537 e -9 , 0.000117 e6 ]

H2O = [ -203.6060 , 1523.290 e -3 , -3196.413 e -6 , 2474.455 e -9 , 3.855326

e6 ]

5

6

7

8

9

' ' ' Extrait 2 ' ' '

def Cpm (T , gaz ) :

A , B , C , D , E = gaz

return A + B * T + C * T **2 + D * T **3 + E / T **2

10

11

12

13

' ' ' Extrait 3 ' ' '

def int_Cpm ( gaz , T1 , T2 ) :

[ A COMPLETER ]

14

15

16

17

' ' ' Extrait 4 ' ' '

plt . plot ( Dm , T , 'k - ' , lw =2) # Trac é du graphe de Ts en fonction de

Dm , air

plt . show ()

Q8. Préciser l'unité des coefficients A, B, C, D et E. Proposer un code Python

permettant d'implémenter la fonction int_Cpm(gaz, T1, T2) qui prend pour

arguments la liste gaz des coefficients de la relation de Shomate

du gaz étudié et les températures T1 et T2, puis qui renvoie une valeur

numérique approchée de l'intégrale

Z T2

Cpm (T )dT obtenue par la méthode des rectangles utilisant N = 1000 points de

calcul.

T1

Le programme permet de tracer le graphe de la température de sortie des gaz en

fonction du débit d'air d'entrée

en tenant compte de la dépendance avec la température des capacités thermiques

molaires à pression constante des

différents gaz (figure 3).

3 / 14

Figure 3 Température de sortie Ts en fonction du débit massique d'air Dm,air

à l'entrée

Q9. Décrire précisément le graphe obtenu en mettant en évidence des valeurs

particulières pertinentes dont on

commentera le sens physique. Déterminer la valeur réelle du débit massique

d'air permettant de faire fonctionner

la turbine à gaz à sa température maximale sans production de N Ox et comparer

cette valeur au débit massique

Dm1 trouvé en question Q6. Ce résultat était-il prévisible ? Déterminer alors

le débit massique de gaz en sortie

de la turbine.

Q10. Estimer le rendement thermodynamique de la centrale électrique DK6.

Partie B La turbine à vapeur

pA = 144 bar

TA = 565 °C

A = 33 kg.m-3

A

pC = 30 bar

TC = 565 °C

pD = 4,0 bar

TD = 320 °C

C

D

THP

TMP

réseau

électrique

(G)

~

pB = 30 bar

TB = 330 °C

B = 11 kg.m-3

TBP

B

(SC)

pE = 30 mbar E

TE = 26 °C

(C)

eau de mer

eau liquide

à 26 °C

e = 15 °C

s

Figure 4 Circuit de vapeur dans les turbines

La turbine à vapeur est un élément essentiel du fonctionnement d'une centrale

électrique thermique ou nucléaire,

convertissant l'énergie de la vapeur sous pression en énergie mécanique. De la

vapeur d'eau arrive dans la turbine sous

haute pression et haute température et se détend à travers différents étages

comportant une succession d'aubes fixes et

d'aubes mobiles, provoquant la rotation de l'axe de la turbine à la vitesse

angulaire = 3000 tr · min-1 , et entraînant

par ailleurs le générateur électrique (G).

4 / 14

On cherche dans cette partie à évaluer précisément la puissance mécanique

transmise par le fluide à l'arbre de la

turbine et à comprendre le rôle des différents étages de détente.

La centrale électrique DK6 utilise un circuit de vapeur sèche traversant

successivement une turbine haute pression

(THP), un surchauffeur (SC), une turbine moyenne pression (TMP) et une turbine

basse pression (TBP). Les turbines

sont supposées parfaitement calorifugées et alignées sur le même axe de

rotation. Pour éviter tout phénomène de

corrosion, il ne doit jamais exister de liquide dans les turbines. En sortie de

la turbine basse pression, le fluide, alors

sous forme de vapeur juste saturante, traverse de façon isobare un condenseur

(C) à circulation d'eau de mer. Le

schéma de la figure 4 présente quelques caractéristiques de la vapeur aux

différents points notés A, B, C, D et E du

circuit. Le débit massique de vapeur dans le circuit doit être contrôlé et vaut

Dm = 534 × 103 kg · h-1 .

Le sujet est accompagné d'un document réponse contenant le graphe de

l'enthalpie massique de l'eau en fonction

de son entropie massique, appelé diagramme de Mollier, sur lequel figurent

également les courbes isobares, isothermes,

isotitres et la courbe de saturation du mélange liquide-vapeur.

La centrale est étudiée en régime stationnaire.

I Étude globale de la turbine

Q11. Placer les points A, B, C, D et E - dont la pression et la température

sont données sur la figure 4 - sur le

diagramme de Mollier du document réponse et représenter l'évolution de la

vapeur dans le circuit depuis l'entrée

de la turbine haute pression jusqu'à la sortie de la turbine basse pression.

La vapeur entre dans un premier temps dans la turbine haute pression, dont les

caractéristiques géométriques sont

précisées sur le document 1, en fin de sujet.

Q12. Montrer en utilisant le diagramme de Mollier que la détente à travers la

turbine haute pression peut être

considérée comme isentropique. Déterminer la température que l'on obtiendrait

en sortie de la turbine haute

pression si la vapeur était un gaz parfait. Discuter la validité de l'hypothèse

du gaz parfait dans ces conditions.

Q13. Déterminer l'expression puis la valeur de la vitesse débitante vA de la

vapeur à l'entrée de la turbine haute

pression. En déduire la valeur de la vitesse vB en sortie si la turbine gardait

un diamètre constant. Justifier la

nécessité de conserver une vitesse débitante à peu près constante dans la

turbine. Indiquer comment réaliser

cette condition en pratique.

Q14. Évaluer la puissance mécanique transmise à l'axe de rotation par la vapeur

d'eau dans la turbine haute pression.

Q15. Calculer la puissance mécanique maximale transmise à l'axe de rotation si

l'on utilisait une unique turbine

réalisant une détente isentropique ?

Afin d'augmenter la puissance transmise à l'axe, on utilise à la fois un

surchauffeur, qui permet de réchauffer la vapeur,

et plusieurs turbines.

Q16. Déterminer la puissance thermique fournie par le surchauffeur, puis

calculer la puissance mécanique totale

transmise à l'axe de rotation en considérant l'ensemble du circuit de vapeur,

constitué des trois turbines ainsi

que du surchauffeur. Commenter la valeur numérique obtenue.

Dans la turbine moyenne pression (et à plus forte raison dans la turbine basse

pression), la pression plus faible de la

vapeur impose d'avoir des aubes plus grandes, ce qui augmente la surface de

contact avec le fluide.

Q17. Estimer la puissance mécanique transmise à l'arbre de la turbine moyenne

pression si l'évolution de la vapeur

était adiabatique et réversible avec la même pression de sortie pD = 4 bar ? En

déduire la puissance des pertes

introduites par les frottements sur les aubes, que l'on appelle pertes

adiabatiques.

Le condenseur en sortie de la turbine basse pression utilise une circulation

d'eau de mer avec un débit volumique

constant Q = 33.103 m3 · h-1 . L'eau de mer est prélevée à une température

moyenne e = 15 C, puis rejetée en milieu

naturel.

La réglementation impose de rejeter l'eau de mer avec une température maximale

de 30 C pour ne pas perturber

les écosystèmes marins. On suppose que toute la vapeur sortant de la turbine se

liquéfie de manière isobare dans

l'échangeur thermique parfaitement calorifugé.

Q18. Établir la relation donnant la température s de l'eau de mer rejetée par

le condenseur en fonction des données

utiles. Calculer s puis commenter la valeur numérique obtenue.

5 / 14

II Étude d'un étage de détente de la turbine haute pression

Afin de réduire les contraintes mécaniques exercées sur les aubes en rotation,

la vapeur est détendue progressivement

à travers une dizaine d'étages successifs dans chaque turbine. Chaque étage

comporte un stator avec N = 80 aubes

fixes, qui agissent comme des tuyères en augmentant la vitesse de la vapeur, et

un rotor constitué de 80 aubes en

rotation qui convertissent toute ou partie de l'énergie cinétique de la vapeur

en travail mécanique.

Les aubes de la turbine haute pression, réparties autour de l'axe de rotation

de rayon R0 , sont très courtes comparées

aux aubes des turbines moyenne et basse pression. On suppose donc que, dans

toute la turbine haute pression,

l'écoulement du fluide, supposé stationnaire, se fait dans une couche de faible

épaisseur a autour de l'arbre de rotation

et que la vapeur se comporte comme un gaz parfait en évolution isentropique.

On s'intéresse ici à l'étage d'entrée de la turbine haute pression que l'on se

propose de modéliser sur le principe d'une

turbine à réaction (figure 5).

2ème étage

1er étage

Entrée de la turbine

b

b

e

Stator

(aubes fixes)

Rotor

(aubes mobiles)

Stator

(aubes fixes)

Figure 5 Principe d'une turbine à réaction

", accélère dans le stator jusqu'à la vitesse

Au premier étage de la turbine haute pression, le fluide entre à la vitesse v# A

#"

#"

v1 , transmet un couple moteur au rotor et ressort de l'étage à la vitesse v2 ,

les vitesses étant définies ici par rapport

au stator.

Q19. Établir un critère qualitatif portant sur des durées caractéristiques

permettant de justifier que l'évolution du

fluide dans le stator est bien adiabatique. On admettra dans la suite que ce

critère est largement vérifié.

Au cours du passage de la vapeur à travers les aubes fixes du stator du premier

étage de détente, la pression du fluide

varie de p1 = p1 - pA = -7,3 bar.

Q20. Exprimer, au premier ordre en p1 , la variation de température T1 = T1 -

TA du fluide entre l'entrée et la

sortie du stator. En appliquant le premier principe des systèmes ouverts dans

le stator, déduire les expressions

puis les valeurs numériques de la variation de température T1 et de la vitesse

v1 de la vapeur à la sortie du

stator du premier étage de détente de la turbine haute pression.

La vapeur, ainsi aspirée à travers le stator, gagne de la vitesse et arrive

dans le rotor face aux aubes en rotation autour

#"

de l'axe principal à la vitesse angulaire = e#"z . La vitesse d'entrée du

fluide par rapport à une aube en mouvement

#"

#"

# " = v#" - U

est donnée par la loi de composition des vitesses w

où U = R0 e#" désigne la vitesse locale de déplacement

1

1

de l'aube située à la surface de l'arbre de rayon R0 . Dans une turbine à

réaction, la géométrie et l'orientation des

6 / 14

# " = w e#" . La relation géométrique entre

aubes permettent d'obtenir une vitesse relative d'entrée axiale, de la forme w

1

1 z

#"

#"

#

"

v1 , w1 et U est connue par les ingénieurs turbiniers comme étant le triangle

des vitesses (figure 6). On note l'angle

# ".

entre v#"1 et w

1

(a)

(b)

Figure 6 Triangle des vitesses (a) en entrée du rotor et (b) en sortie du

rotor

Dans une première approche, on peut considérer que le fluide agit sur chaque

aube comme sur une aile d'avion. On a

reporté sur le document 2 les caractéristiques aérodynamiques d'une aile de

profil similaire à celui d'une aube du rotor

obtenues par simulation numérique. On appelle CL (respectivement CD ) le

coefficient de portance (respectivement de

1

traînée) de l'aile intervenant dans la force de portance d'intensité CL Sv 2

(respectivement dans la force de traînée

2

1

CD Sv 2 ), où désigne la masse volumique du fluide, S la surface portante de

l'aile et v la vitesse relative du fluide

2

par rapport à l'aile.

Dans la configuration étudiée, le nombre de Reynolds vaut 6.106 et l'angle

d'inclinaison vaut 15 .

Q21. Justifier la valeur de l'angle d'inclinaison choisi. À l'aide d'une

démarche que l'on présentera avec soin, estimer

la puissance mécanique transmise par le fluide au premier étage de la turbine

haute pression, ainsi que le nombre

n d'étages de détente, et évaluer la force axiale exercée sur le rotor. On

utilisera les données du document 1.

En fait les ingénieurs tiennent comptent dans leurs calculs du changement de

direction de l'écoulement du fluide entre

# " la vitesse relative du fluide en sortie d'aubage et v#" cette même

l'entrée et la sortie du rotor. On appelle ainsi w

2

2

vitesse mesurée par rapport au stator.

La forme des aubes utilisées impose une vitesse de sortie v#"2 axiale de la

forme v#"2 = v2 e#"z avec = , en notant

# ".

l'angle entre v#" et w

2

2

fluide à l'instant t

fluide à l'instant t + dt

volume commun

Figure 7 Système constitué du fluide entre deux aubes du rotor entre t et t +

dt

Q22. On considère le système constitué du fluide circulant en régime

stationnaire entre deux aubes du rotor entre les

instants t et t + dt (figure 7). Effectuer pour ce système un bilan précis de

moment cinétique par rapport à l'axe

de rotation et déterminer le couple mécanique exercé par tout le fluide sur le

rotor du premier étage en fonction

de Dm , R0 et U . En déduire que la puissance mécanique transmise au rotor

s'écrit Dm U 2 et faire l'application

numérique.

Le modèle de la turbine à réaction ne rend pas tout à fait compte de la forme

réelle des aubes d'une turbine à haute

pression. En pratique, on définit le degré de réaction d'un étage de turbine

par le rapport de la variation d'enthalpie

massique du fluide à travers le rotor sur la variation d'enthalpie massique à

travers l'étage { stator + rotor }. Le degré

de réaction varie d'ailleurs généralement d'un étage à l'autre selon la taille

et l'orientation des aubes. Dans une turbine

à action parfaite, le degré de réaction est nul ( = 0) et le travail mécanique

massique utile reçu par le fluide à travers

un étage vaut -2U 2 .

7 / 14

On modélise désormais la turbine haute pression par une turbine à action

parfaite constituée de n étages de détente

identiques et on suppose que la chute d'enthalpie massique du fluide à travers

la turbine se répartit équitablement

entre les différents étages.

Q23. Déterminer le nombre d'étages n de détente contenus dans la turbine haute

pression.

Q24. Calculer la puissance mécanique totale réellement transmise à l'arbre à

travers tous les étages de la turbine

haute pression. Commenter.

Partie C Le générateur électrique

Le générateur entraîné par l'ensemble des trois turbines THP, TMP et TBP est

une machine synchrone triphasée

fonctionnant en alternateur.

Cette partie étudie le modèle d'un alternateur diphasé équivalent dont les

caractéristiques au point nominal sont identiques à celles du modèle triphasé

(Génératrice ALSTOM type 50WY23Z-109). Ces caractéristiques sont rassemblées

dans un tableau figurant en fin de sujet.

On rappelle que toutes les grandeurs fournies relativement à des signaux

sinusoïdaux sont données en valeurs efficaces.

On supposera que l'alternateur est une machine à pôles lisses taillée dans un

matériau ferromagnétique idéal. L'entrefer

étant de très faible épaisseur par rapport au rayon r du rotor, on supposera

que tous les points de l'entrefer sont à

la distance r de l'axe de rotation de la machine et repérés en coordonnées

cylindriques (O, e#"r , e#" , e#"z ) où O se situe au

centre de la machine et appartient à l'axe de rotation (Oz) du rotor.

I Paramètres de l'alternateur

Q25. Attribuer le caractère continu ou sinusoïdal aux courants circulant dans

le stator et dans le rotor. Décrire

l'organisation spatiale des circuits statorique et rotorique.

Q26. Rappeler l'expression de la puissance moyenne délivrée par les circuits

statoriques. En déduire la valeur de la

tension nominale aux bornes de chaque phase.

Q27. Rappeler les propriétés d'un matériau ferromagnétique idéal. Déterminer la

direction du champ magnétique en

un point M de l'entrefer.

Donner, en justifiant, la relation entre la pulsation des courants et la

vitesse de rotation du rotor.

Déduire la valeur numérique en rad · s-1 puis en tr · min-1 de n , vitesse de

rotation du rotor en fonctionnement

nominal.

Q28. Le schéma électrique d'une phase en fonctionnement alternateur

est représenté en figure 8. On note R et X respectivement la

résistance et la réactance synchrone du bobinage d'une phase

définie par X = L où L désigne son inductance propre. En

fonctionnement alternateur, écrire l'équation électrique relative

à une phase faisant apparaître R et X ; on notera respectivement

E, U et I les représentations complexes de la force électromotrice,

de la tension aux bornes de la phase et de l'intensité du courant

circulant dans la phase.

Figure 8 Schéma électrique d'une phase

Afin de déterminer les paramètres de l'alternateur, on dispose de deux essais

expérimentaux au cours desquels le rotor

est entraîné par un moteur extérieur à la vitesse nominale n :

· un essai à vide dans lequel on relève la tension U aux bornes d'une phase en

fonction du courant d'excitation Ie ;

· un essai en court-circuit dans lequel on court-circuite chaque phase et on

relève Icc , l'intensité circulant dans une

phase en fonction du courant d'excitation Ie .

Les deux courbes obtenues sont représentées en figure 9.

Q29. En utilisant les résultats des deux essais, montrer que E = kIe avec k =

25,6 . Calculer la valeur de X et

commenter.

8 / 14

On s'intéresse à présent au fonctionnement nominal de l'alternateur dont les

caractéristiques sont données dans le

tableau. On considère que la charge nominale impose un retard du courant par

rapport à la tension.

Q30. Représenter l'allure du diagramme de Fresnel associé à l'équation

électrique d'une phase obtenue en question

Q28 en adoptant la tension U pour origine des phases. En déduire l'expression

ainsi que la valeur de E puis la

valeur de Ie . On parle, dans cette situation, de chute de tension en charge.

Interpréter.

Figure 9 Courbes issues des essais à vide (à gauche) et en court-circuit (à

droite)

9 / 14

II Raccordement au réseau - compensateur synchrone

L'alternateur fournit de la puissance électrique au site industriel où il se

trouve mais peut aussi être raccordé au réseau

électrique qui impose la tension aux bornes des phases de l'alternateur et une

fréquence constante. Une fois couplé à

un grand réseau, un alternateur fait partie d'un système comprenant des

centaines d'autres alternateurs. Il est alors

impossible de préciser la nature de la charge électrique branchée aux bornes de

cet alternateur en particulier.

On étudie ici les échanges de puissance entre l'alternateur et le réseau. Dans

toute la suite, on néglige R devant X

ainsi que toutes les pertes énergétiques. On considère de plus que les turbines

imposent un couple constant au rotor

de l'alternateur. L'alternateur est raccordé au réseau qui impose une tension

Un constante.

L'alternateur, alimenté par le courant d'excitation Ie , échange de la

puissance avec le réseau et reçoit de la puissance

mécanique de la part des turbines. On note I la représentation complexe de

l'intensité du courant de phase. Le fonctionnement n'est pas nécessairement

nominal. Le facteur de puissance vaut cos() où =Arg(U )-Arg(I) représente

le retard algébrique de phase du courant par rapport à la tension.

La figure 10 présente le diagramme de Fresnel d'une phase de l'alternateur

raccordé au réseau dans le cas où > 0.

Figure 10 Diagramme de Fresnel de l'alternateur connecté au réseau dans le

cas > 0

Q31. Justifier que la puissance P délivrée par l'alternateur est imposée et

reste constante. Montrer que la longueur du

segment O A sur la figure 10 est proportionnelle à P et préciser l'expression

de la constante de proportionnalité.

En déduire le lieu des points M relatifs au fonctionnement de l'alternateur.

Comment peut-on en pratique agir

sur les paramètres de l'alternateur pour déplacer le point M dans ces

conditions ?

Q32. Montrer qu'il existe un point de fonctionnement M de l'alternateur

délivrant la même puissance avec le même

courant de phase I que le point M . Préciser la relation liant les phases et

correspondantes. Déterminer

alors l'expression puis la valeur E de E permettant d'obtenir le point M ,

ainsi que le courant d'excitation Ie .

Sur le document réponse est reporté un réseau de courbes nommées courbes de

Mordey donnant l'évolution du

courant statorique I en fonction en fonction du courant d'excitation Ie pour un

fonctionnement de l'alternateur à

puissance moyenne constante.

Q33. Reporter, directement sur la figure 2 du document réponse, les positions

des deux points M et M associés au

fonctionnement de l'alternateur à sa puissance nominale Pn sur le réseau de

courbes de Mordey.

Retrouver graphiquement les valeurs de E et E correspondant aux points de

fonctionnement M et M de

l'alternateur à sa puissance nominale Pn . Quelle est alors la relation entre

les phases et correspondantes ?

Un réseau électrique doit fournir une tension stable malgré la présence d'un

grand nombre d'utilisateurs et la variété

des utilisations. Afin de maintenir certaines constantes du réseau malgré les

irrégularités d'utilisation, on utilise les

machines synchrones en mode compensateur synchrone dans un but de régulation.

Elles sont alors connectées au réseau en tournant à vide, sans être entraînées

par un actionneur extérieur.

Q34. Adapter le diagramme de Fresnel de la figure 10 afin de déterminer les

deux valeurs de possibles lorsque

l'alternateur tourne à vide sans entraîner de charge mécanique et sans recevoir

de puissance mécanique.

In

, en prenant X = 2,3 .

Déterminer les valeurs de E correspondantes dans le cas particulier où U = Un

et I =

10

Préciser pour laquelle de ces deux valeurs, la machine se comporte comme un

condensateur.

10 / 14

Documents

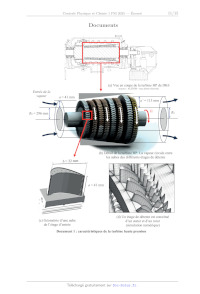

(a) Vue en coupe de la turbine HP de DK6

(source : ALSTOM tous droits réservés)

Entrée de la

vapeur

a = 41 mm

a' = 113 mm

R0 = 296 mm

R0

(b) Détail de la turbine HP. La vapeur circule entre

les aubes des différents étages de détente

a = 41 mm

(d) Un étage de détente est constitué

d'un stator et d'un rotor

(simulation numérique)

(c) Géométrie d'une aube

de l'étage d'entrée

Document 1 : caractéristiques de la turbine haute pression

11 / 14

Profil NACA 6412 et maillage utilisé pour la simulation numérique

CL : coefficient de portance (lift coefficient) ; CD : coefficient de traînée

(drag coefficient)

i : angle d'inclinaison de l'aile

Document 2 : caractéristiques aérodynamiques du profil NACA 6412

(source : http://airfoiltools.com )

12 / 14

Données

Nombre d'Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1

Constante des gaz parfaits : R = kB NA = 8,31 J · K-1 · mol-1

Masses molaires : M (H) = 1,0 g · mol-1 , M (C) = 12,0 g · mol-1 , M (O) = 16,0

g · mol-1 , M (N) = 14,0 g · mol-1

4

1

L'air atmosphérique est constitué à de diazote et à de dioxygène en proportions

molaires.

5

5

Enthalpie standard de formation et entropie molaire standard à 298 K :

Espèce

CH4(g)

CO2(g)

)

-74,9

-393,5

Sm

( J · K-1 · mol-1 )

186,2

213,8

f H ( kJ · mol

-1

O2(g)

H2 O(g)

-241,8

205,0

188,7

Capacités thermiques molaires à pression constante à 298 K :

Espèce

CH4(g)

CO2(g)

CO(g)

O2(g)

N2(g)

H2 O(g)

H2(g)

Cpm (J · K-1 · mol-1 )

35,7

37,1

29,1

29,4

29,1

33,6

28,8

Masse molaire de l'eau : M = 18,0.10-3 kg · mol-1

Rapport des capacités thermiques de la vapeur d'eau : = 1,30

Capacité thermique massique de l'eau liquide : ceau = 4,18 kJ · K-1 · kg-1

Masse volumique de l'eau liquide : eau = 1,00.103 kg · m-3

Capacité thermique massique à pression constante de la vapeur d'eau assimilée à

un gaz parfait : cp = 2,00 kJ · K-1 · kg-1

Enthalpie massique de vaporisation de l'eau à 26 C : lvap = 2,30.103 kJ · kg-1

Nombre de pôles

Nombre de phases

Puissance moyenne nominale

Courant de phase statorique nominal

Facteur de puissance nominal

Fréquence nominale des courants

Courant d'excitation rotorique nominal à vide

Tension d'excitation rotorique nominale à vide

Résistance par phase

Fin

13 / 14

2

2

Pn = 240 MW

In = 11,1 kA

0,85

f = 50 Hz

Ien = 498 A

Uen = 92 V

0,9

P079 - 2025-04-29 - 11:27:19 c b e a

Caractéristiques de l'alternateur diphasé au point nominal :

0,3

0

0,4

0

2,0

p=

p=

p=

3,0

p=

1,0

p=

0,8

0

p=

0,6

0

15

p=

p=

1,5

20

p=

4,0

p=

30

p=

p=

10

p=

8,0

p=

6,0

40

p=

150

p=

p=

3800

p=

0

0,1

80

0,0

=

p 0

6

0,0

=

p

40

0,0

=

p 0

3

0,0

p=

20

0,0

=

p

3400

Enthalpy [kJ/kg]

5

0,1

p=

3600

3200

300

3000

250

200

2800

150

100

2600

1,00

50

2400

0,90

2200

0,80

4,00

0,50

1800

0,60

0,4

0

2000

5,00

0,70

6,00

7,00

8,00

Entropy [kJ/(kg K)]

Figure 1 Diagramme de Mollier de l'eau

9,00

800

750

0,2

0

4000

p=

p=

200

T in [°C]. p in [Bar]

100

p=

80

p=

60

R718 Ref :W.C.Reynolds: Thermodynamic properties in SI

p=

4200

10,00

700

650

600

550

500

450

400

350

Figure 2 Évolution du courant statorique en fonction du courant d'excitation

à puissance constante