CCINP Physique et Chimie PSI 2025

| Thème de l'épreuve | Quelques aspects liés à l'habitat |

| Principaux outils utilisés | diffusion thermique, ondes acoustiques, conversion électronique de puissance, mécanique des fluides, solutions aqueuses, thermodynamique |

| Mots clefs | isolation, thermique, température, capacité thermique, masse volumique, conductivité thermique, Fourier, chaleur, diffusion, flux thermique, régime stationnaire, résistance, vitrage, Newton, conducto-convectif, puissance, coefficient d'échange, interface, acoustique, onde, pression, compressibilité isentropique, survitesse, surpression, approximation acoustique, conservation de la masse, d'Alembert, célérité, plane progressive sinusoïdale, pulsation, impédance, débit volumique, hydrostatique, Venturi, convertisseur, électronique, tension, courant, interrupteur, transistor, diode, caractéristique, énergie, dureté de l'eau, calcaire, EDTA, NET |

Corrigé

:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici

👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Énoncé complet

(télécharger le PDF)

Rapport du jury

(télécharger le PDF)

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères

SESSION 2025

PSI2PC

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PSI

____________________

PHYSIQUE - CHIMIE

Durée : 4 heures

____________________

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la

précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur

d'énoncé, il le signalera sur sa copie

et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives

qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

·

·

·

Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction

de votre composition ; d'autres

couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées,

mais exclusivement pour les schémas

et la mise en évidence des résultats.

Ne pas utiliser de correcteur.

Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.

______________________________________________________________________________

Les calculatrices sont interdites.

Le sujet est composé de quatre parties indépendantes.

Des données se trouvent en fin de sujet.

1 / 15

Quelques aspects liés à l'habitat

Partie I - Isolation thermique

I.1 - Étude d'une paroi plane

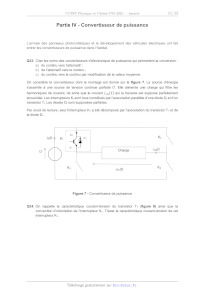

On considère une paroi plane (figure 1) d'épaisseur et de surface . On

néglige les effets de

bord selon y et z. La température ne dépend que de x. La température sur la

première face, située

en = 0 est , celle de la seconde face, située en = est .

On note la capacité thermique massique du matériau constitutif de la paroi,

sa masse volumique

et sa conductivité thermique.

y

.

x

z

Figure 1 - Paroi plane

Q1. Rappeler la loi de Fourier. Préciser les notations et les unités des

grandeurs physiques qui

interviennent.

Q2. On suppose qu'il n'y a pas de source de chaleur interne. Établir pour

l'étude de cette paroi,

l'équation de la diffusion thermique en coordonnées cartésiennes.

Q3. Déterminer en régime stationnaire le profil de température () de cette

paroi en fonction de

, et de .

Q4. Donner en régime stationnaire l'expression du flux thermique traversant

cette paroi orientée

dans le sens des > 0, en fonction de , , , et de . En déduire

l'expression de la

résistance thermique de cette paroi, en fonction de , et de .

2 / 15

I.2 - Étude d'une fenêtre double vitrage

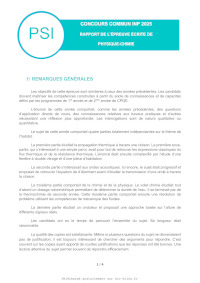

Une fenêtre double vitrage (figure 2) de surface est constituée de deux parois

vitrées de même

épaisseur séparées d'une couche d'argon statique également d'épaisseur . En

plus des

phénomènes de diffusion thermique dans le verre et dans l'argon, il faut tenir

compte d'échanges

conducto-convectifs au niveau des interfaces air extérieur verre et verre

air intérieur. Ces

échanges sont décrits par la loi de Newton = ( - ) où est la puissance

échangée,

est un coefficient d'échange, et sont les températures de l'air et du verre

à une même

interface.

Interface à

Air extérieur à la

température

Verre

Interface à

Surface

Air intérieur à la

température

Argon

Verre

O

x

Figure 2 - Fenêtre double vitrage de surface

Soient et respectivement les températures de l'air extérieur et de l'air

intérieur de la pièce

d'habitation équipée de cette fenêtre. Le coefficient d'échange

conducto-convectif à l'interface air

extérieur verre est noté , celui à l'interface verre air intérieur est

noté . Les conductivités

thermiques du verre et de l'argon sont notées respectivement et , avec .

Soient et respectivement les températures en surface des verres aux

interfaces air

extérieur verre et verre air intérieur.

Les parois vitrées occupent les zones 0 et 2 3.

L'argon occupe la zone 2.

Q5. Proposer, en régime stationnaire, un schéma électrique équivalent qui

décrit les transferts

thermiques associés à cette fenêtre. Précisez les expressions littérales des

résistances

thermiques qui interviennent en fonction des données de l'énoncé. Vous ferez

apparaître sur

votre schéma les différentes températures , , et .

Q6. On repère les différentes interfaces par leurs abscisses . L'interface air

extérieur verre se

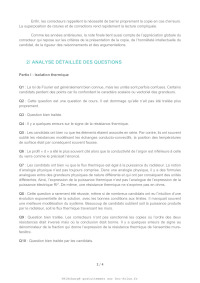

situe en = 0. On suppose < . Précisez sans justification parmi les profils de température proposés sur la figure 3 celui qui correspond à cette fenêtre. 3 / 15 T T TSint TSint Profil c Profil a TSext TSext 0 e x 2e 3e 0 T T TSint TSint e 2e 3e Profil b x Profil d TSext TSext 0 e x 2e 3e 0 e 2e 3e x Figure 3 - Profils de température I.3 - Étude d'une pièce d'habitation On considère dans cette sous-partie une pièce d'habitation de température supposée uniforme. L'étude de la pièce est limitée à un mur comportant une fenêtre et à un plafond de surface = 10 m². Ils sont tous les trois en contact avec le milieu extérieur de température constante = 274 K. Les pertes thermiques par le sol et les cloisons intérieures sont négligées. On note la résistance thermique de la pièce, c'est-à-dire de l'ensemble {mur, fenêtre, plafond}. tient compte de la totalité des phénomènes convectifs et diffusifs. On chauffe la pièce, initialement à la température , avec un radiateur de puissance = 500 W. La température finale atteinte se stabilise à = 294 K. Q7. Donner la valeur numérique de , résistance thermique de la pièce d'habitation. Q8. On note () la température de la pièce supposée uniforme à un instant et la capacité thermique de la pièce. Cette capacité englobe celle du mobilier, celle de l'air contenu dans la pièce et celle des portions de murs intérieurs, aussi appelés doublages, qui se situent avant l'isolant. Etablir dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, l'équation différentielle vérifiée par la température (). En déduire l'expression de la température () en fonction de , , et de . 4 / 15 Q9. Le plafond a une épaisseur = 5 cm et une conductivité thermique = 0,1 SI. Donner la valeur numérique de la résistance thermique du plafond notée . Exprimer littéralement la résistance thermique de l'ensemble mur-fenêtre, notée , en fonction de et de . Donner la valeur numérique de . Les déperditions thermiques sont-elles plus importantes par le plafond ou par l'ensemble mur-fenêtre ? Q10. On ajoute alors au plafond une couche d'isolant thermique d'épaisseur et de conductivité thermique . Exprimer littéralement la nouvelle résistance thermique de l'ensemble plafond-isolant, notée , en fonction de , , et de . Soit la nouvelle résistance thermique totale de la pièce. On admettra que = 0,12 K·W-1. D'après ce modèle, par quel coefficient a-t-on divisé les pertes d'énergie thermique de la pièce en ajoutant cette couche d'isolant au plafond ? Partie II - Acoustique d'une cloison II.1 - Modélisation de l'onde acoustique On néglige l'influence de la pesanteur et la viscosité de l'air. On note et la pression et la masse volumique de l'air au repos et le coefficient de compressibilité isentropique de l'air. On se propose d'étudier la propagation unidirectionnelle des ondes sonores planes. On travaillera , , ) correspond au vecteur unitaire dirigé suivant la dans le repère cartésien (O, où verticale ascendante. Après une perturbation élémentaire les caractéristiques de l'air sont décrites par les grandeurs suivantes qui sont des fonctions de la position et du temps : (, ) : la vitesse de l'air portée par le vecteur ; (, ) = + (, ) : la pression de l'air ; (, ) = + µ(, ) : la masse volumique de l'air. Q11. Rappeler en quoi consiste l'approximation acoustique. Q12. Soit dV un volume élémentaire d'air que nous appellerons par la suite particule d'air. Écrire l'équation de la dynamique vérifiée pour cette particule d'air. Projeter cette équation suivant le , vecteur puis linéariser cette équation dans le cadre de l'approximation acoustique. Q13. Rappeler l'équation locale de conservation de la masse et la linéariser dans le cadre de l'approximation acoustique. 5 / 15 Q14. On rappelle que, dans l'approximation acoustique, µ = . Montrer que la surpression acoustique (, ) vérifie une équation de d'Alembert. En déduire l'expression de la célérité de l'onde en fonction de et de . II.2 - Transmission du son à travers une cloison Une onde sonore plane progressive sinusoïdale se propage dans l'air. Cette onde de pulsation arrive sous incidence normale sur une cloison rigide et non absorbante d'épaisseur , de surface et de masse (figure 4). L'épaisseur de la cloison est très inférieure à la longueur d'onde de l'onde sonore. En l'absence d'onde sonore, cette cloison est centrée sur la position = 0. z y Surface Onde incidente O x Figure 4 - Onde sonore et cloison II.2.1 - Onde incidente Pour l'onde incidente, on note (, ) la surpression acoustique et (, ) la vitesse particulaire de l'air. On désigne (, ) et (, ) les expressions complexes correspondantes. On note le module du vecteur d'onde, l'amplitude algébrique de la surpression de l'onde incidente et l'amplitude algébrique de la vitesse de l'onde incidente. On définit l'impédance acoustique de l'onde incidente comme le quotient = . Q15. Exprimer les expressions des ondes complexes (, ) et (, ) en fonction de , , et de , Q16. On rappelle que = . Déterminer l'expression de en fonction de et de . On rappelle que les phénomènes de réflexion et de transmission n'introduisent aucun déphasage singulier. 6 / 15 II.2.2 - Onde réfléchie Pour l'onde réfléchie, on note (, ) la surpression acoustique et (, ) la vitesse particulaire de l'air. On désigne (, ) et (, ) les expressions complexes correspondantes. On note l'amplitude complexe de la surpression de l'onde réfléchie. Q17. Exprimer les expressions des ondes complexes (, ) et (, ) en fonction de , , et de . II.2.3 - Onde transmise Pour l'onde transmise de l'autre côté de la cloison, on note (, ) la surpression acoustique et (, ) la vitesse particulaire de l'air. On désigne (, ) et (, ) les expressions complexes correspondantes. On note l'amplitude complexe de la surpression de l'onde transmise. Q18. Exprimer les expressions complexes des ondes (, ) et (, ) en fonction de , , et de . II.2.4 - Réponse fréquentielle de la cloison Les surpressions sonores sont à l'origine d'une vibration de la cloison mince. Par le choix d'une bonne origine des temps, cette vibration peut être modélisée par son déplacement ( ) = () auquel on associe le déplacement complexe (). Q19. Déterminer une relation liant la surface , la masse , les amplitudes , , , et la pulsation . Q20. En écrivant une première équation de continuité, déterminer une équation liant les amplitudes , et . Q21. En écrivant une seconde équation de continuité, déterminer une nouvelle relation liant les amplitudes , , , et . On définit les coefficients complexes de réflexion = / et de transmission = / . Q22. On pose = . À l'aide des relations précédentes, déterminer les expressions complexes des coefficients de réflexion et en fonction de et de . Q23. Tracer les diagrammes asymptotiques représentant d'une part log|| et d'autre part log|| en fonction de log ( ). Q24. On considère que la pulsation se trouve dans la bande passante de l'oreille humaine. Préciser si la cloison transmet plus significativement les nuisances sonores graves ou aiguës. Préciser si l'écho réfléchi est significativement plus intense pour les nuisances sonores graves ou aiguës ? 7 / 15 Partie III - Alimentation en eau La dureté de l'eau correspond à la quantité de calcium et/ou de magnésium dissous dans l'eau. Plus cette quantité est faible, plus l'eau est dite douce ; plus cette quantité est élevée, plus l'eau est dite dure ou calcaire. La dureté de l'eau s'exprime en degré hydrotimétrique français. Un degré hydrotimétrique français (F) correspond à 0,1 mole d'ion Ca2+ ou d'ion Mg2+ par m3 d'eau. III.1 - Dosage des ions Ca2+ et Mg2+ L'EDTA (ion éthylènediaminetétraacétate) est une tétra-base notée Y4- dont les pKa à 298 K sont donnés dans le tableau suivant : Couples Y4-/HY3- HY3-/H2Y2- H2Y2-/H3Y- H3Y-/H4Y pKa 10,3 6,2 2,7 2 Q25. En présence d'EDTA, les cations Ca2+ et Mg2+ forment des complexes suivant les réactions bilan (1) et (2) de constantes d'équilibre respectives K1 et K2 : Ca2+(aq) + Y4-(aq) = CaY2-(aq) K1 = 1010,7 (1) Mg2+(aq) + Y4-(aq) = MgY2-(aq) K2 = 108,6 (2) Ces réactions peuvent-elles être considérées comme quasi-totales ou non ? Le dosage des ions Ca2+ et Mg2+ par l'EDTA en présence de Noir Eriochrome T (NET) est un dosage colorimétrique. Il repose sur le fait qu'une solution de NET en présence d'ions Ca2+ ou Mg2+ donne un complexe de couleur rouge, alors qu'en absence d'ions Ca2+ ou Mg2+ la solution est bleue. Le protocole expérimental est le suivant : - - dans un erlenmeyer de 250 mL, on introduit un volume V1 = 20 mL d'eau à étudier, un volume V2 = 50 mL d'une solution tampon ammoniacal de pH = 10,3 de concentration C2 et deux à trois gouttes de NET ; parallèlement, on prépare une solution témoin en introduisant dans un erlenmeyer 70 mL d'eau distillée, la même quantité de NET que dans la solution précédente et 10 mL d'EDTA à la concentration C3 = 0,01 mol·L-1. Q26. Faire un schéma légendé du dispositif de dosage. Q27. Justifier le rôle de la solution tampon ammoniacal. Q28. Quelle est la couleur de la solution témoin ? Quelle est son utilité ? Le volume de solution d'EDTA de concentration C3, versé à l'équivalence, repéré par le changement de couleur est noté Véq. Q29. Exprimer littéralement le degré hydrotimétrique d de l'eau étudiée, en fonction des données utiles à choisir parmi : les volumes V1, V2, Véq exprimés en mL et les concentrations C2, C3 exprimées en mol·L-1. 8 / 15 III.2 - Dépôt de calcaire Dans l'eau, ce qu'on appelle communément le calcaire est essentiellement du carbonate de calcium solide CaCO3(s). Son dépôt nuit aux installations sanitaires. Le calcaire est soluble dans l'eau suivant la réaction bilan (3) : CaCO3(s) = Ca2+(aq) + CO32-(aq) (3) Q30. Déterminer l'enthalpie standard ° de la réaction (3), supposée indépendante de la température. Justifier que le calcaire se dépose davantage sur les canalisations d'eau chaude que sur les canalisations d'eau froide. Q31. Justifier que le vinaigre blanc (acide acétique) permet de dissoudre les dépôts de calcaire. Vous appuierez votre raisonnement sur l'utilisation des domaines de prédominance et vous écrirez les bilans des réactions chimiques qui se produisent. III.3 - Phase de régénération dans un adoucisseur d'eau domestique Un adoucisseur d'eau élimine physiquement le calcaire présent dans l'eau par un échange d'ions calcium avec des ions sodium. Cet échange est rendu possible par l'utilisation de résines cationiques chargées de sodium. Le schéma synoptique général de l'installation hydraulique est décrit sur la figure 5. Eau brute du réseau Injecteur Sortie d'eau Saumure diluée Hauteur Résine Saumure saturée Bac à sel Figure 5 - Synoptique général de l'installation hydraulique de l'adoucisseur 9 / 15 Eau brute du réseau Saumure diluée (1) (2) Saumure saturée Figure 6 - Injecteur Dans un adoucisseur d'eau, la phase de régénération des résines (figure 6) se fait par injection d'eau salée (saumure saturée) qui provient du bac à sel. L'eau brute venant du réseau en (1) circule ensuite dans un Venturi, qui provoque la montée de cette saumure dans le col (2). Le mélange eau brute + saumure traverse alors la résine échangeuse d'ions. Grandeurs physiques utiles Hauteur entre le niveau de saumure saturée et l'injecteur en l'absence de pompage. Diamètres de l'injecteur : en entrée et en sortie. Pression effective de l'eau dans le réseau : é . Pression à la surface libre de la saumure . Masse volumique de la saumure : . Masse volumique de l'eau brute : . Dans la question suivante les candidats devront faire preuve d'autonomie. Toute démarche même partielle de résolution sera prise en compte. Q32. Déterminer, en fonction des grandeurs physiques précédentes, l'expression littérale du débit volumique minimal d'eau brute pour que la saumure saturée remonte jusqu'au niveau de l'injecteur. 10 / 15 Partie IV - Convertisseur de puissance L'arrivée des panneaux photovoltaïques et le développement des véhicules électriques ont fait entrer les convertisseurs de puissance dans l'habitat. Q33. Citer les noms des convertisseurs d'électronique de puissance qui permettent la conversion : a) du continu vers l'alternatif ; b) de l'alternatif vers le continu ; c) du continu vers le continu par modification de la valeur moyenne. On considère le convertisseur dont le montage est donné sur la figure 7. La source d'énergie s'assimile à une source de tension continue parfaite . Elle alimente une charge qui filtre les harmoniques de courant, de sorte que le courant () qui la traverse est supposé parfaitement sinusoïdal. Les interrupteurs Ki sont tous constitués par l'association parallèle d'une diode Di et d'un transistor Ti. Les diodes Di sont supposées parfaites. Par souci de lecture, seul l'interrupteur K1 a été décomposé par l'association du transistor T1 et de la diode D1. iS(t) U K1 iK1 K2 iD1 iT1 Charge K3 uch(t) ich(t) K4 Figure 7 - Convertisseur de puissance Q34. On rappelle la caractéristique courant-tension du transistor T1 (figure 8) ainsi que la convention d'orientation de l'interrupteur K1. Tracer la caractéristique courant-tension de cet interrupteur K1. 11 / 15 iT1 iK1 CO vT1 iD1 CF vK1 vT1 iT1 Transistor T1 iT1 Interrupteur K1 CO : commande à l'ouverture CF : commande à la fermeture Figure 8 - Caractéristique courant-tension Sur une période T du convertisseur, la loi de commande des interrupteurs assure le fonctionnement suivant : - K1 est fermé sur l'intervalle de temps : , , , - K2 est fermé sur l'intervalle de temps : , , - K3 est fermé sur l'intervalle de temps : , , . - K4 est fermé sur l'intervalle de temps : - Q35. Tracer l'allure de () sur une période du convertisseur et déterminer en fonction de , sa valeur moyenne et sa valeur efficace . Q36. Décrire le protocole expérimental de la mesure des tensions et à l'aide d'un multimètre analogue à celui de la figure 9. Figure 9 - Multimètre 12 / 15 On donne l'allure de () (figure 10) de la forme () = sin ( + ). La date = 0 coïncide avec le début de la période du convertisseur décrite précédemment. Figure 10 - Allure de () Q37. Évaluer la période T du convertisseur. Commenter. Q38. La charge est-elle de nature inductive ou capacitive ? Évaluer le déphasage . Q39. On désigne par (), ( ), () et (), les intensités des courants qui traversent respectivement l'interrupteur K1, le transistor T1, la diode D1 et la source d'énergie. Associer à chacune des grandeurs (), ( ), () et () un des chronogrammes de la figure 11. 13 / 15 Cas a Cas b Cas c Cas d Cas e Cas f Figure 11 - Allure des intensités des différents courants électriques 14 / 15 Q40. Dans le cadre de notre application, est-il absolument nécessaire de commander T1 à la fermeture dès la date = ? Sinon à partir de quelle date est-ce nécessaire ? Q41. Déterminer la puissance moyenne délivrée par la source de tension constante en fonction de , et de , Données Enthalpie de formation à 298 K Trigonométrie °(Ca ) = - 542,83 kJ · mol + - cos cos + cos = 2cos 2 2 °(CO ) = - 677,14 kJ · mol °(CaCO ) = - 1 207,6 kJ · mol + - sin cos - cos = -2sin 2 2 Constantes d'acidité à 298 K Opérateurs vectoriels en coordonnées pKa(CH COOH/CH CO0 ) = 4,7 cartésiennes pKa(H CO /HCO ) = 6,4 grad() = pKa(HCO /CO ) = 10,3 Expression de la dérivée particulaire du div() = = vecteur vitesse = + (. grad) FIN 15 / 15 + + + + + +