CCINP Physique PC 2025

| Thème de l'épreuve | Autour des générateurs thermoélectriques |

| Principaux outils utilisés | thermodynamique, électrocinétique, magnétostatique, mécanique du point, mécanique en référentiel non galiléen |

| Mots clefs | effet Seebeck, résistance thermique, résistance électrique, machine thermique, semi-conducteur, sphère de Hill, vitesse de libération, assistance gravitationnelle |

Corrigé

:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici

👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

- - - - - - - - - - - - - - -

👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Énoncé complet

(télécharger le PDF)

Rapport du jury

(télécharger le PDF)

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères

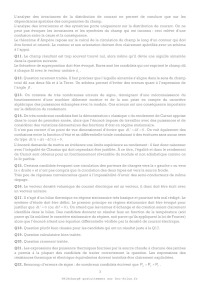

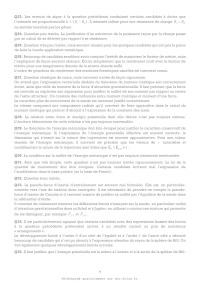

SESSION 2025 PC2P ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC ____________________ PHYSIQUE Durée : 4 heures ____________________ N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre. RAPPEL DES CONSIGNES · · · Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats. Ne pas utiliser de correcteur. Écrire le mot FIN à la fin de votre composition. ______________________________________________________________________________ Les calculatrices sont autorisées. Le problème est composé de trois parties. Les résultats établis et donnés dans la partie I seront utiles dans la partie II. La partie III est indépendante des deux autres. 1/13 Autour des générateurs thermoélectriques En 2017, un rapport de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) estimait à 3,6 milliards de kWh l'énergie thermique perdue uniquement par les Data Center en France. Dans une logique de réduction de nos consommations énergétiques, on cherche aujourd'hui à récupérer et à valoriser cette énergie, appelée chaleur fatale , issue principalement de l'industrie et des transports. Ce sujet s'intéresse au générateur thermoélectrique, dispositif capable de convertir la chaleur fatale en travail électrique. Dans la partie I, on étudie l'effet Seebeck à la base du fonctionnement de ces générateurs avec en sous-partie I.1 la présentation et une interprétation microscopique de cet effet, puis en souspartie I.2 une analyse de l'expérience historique à l'origine de sa découverte. Dans la partie II, on décrit le principe de fonctionnement d'un générateur thermoélectrique et on calcule son rendement. L'utilisation première des générateurs thermoélectriques a été l'alimentation, sur des périodes de plusieurs dizaines d'années, de sondes spatiales. Pour arriver jusqu'aux confins de notre système solaire avec une quantité limitée de carburant, ces sondes ont utilisé l'assistance gravitationnelle dont on propose une présentation dans la partie III. Après quelques généralités de mécanique céleste en sous-partie III.1, puis le calcul en sous-partie III.2 du rayon d'influence de la planète Jupiter, on évalue l'économie d'énergie réalisée grâce à cette assistance en sous-partie III.3. Données Perméabilité magnétique du vide : µ0 = 1,3 10-6 H m -1 Constante de gravitation universelle : = 6, 7 10-11 m3 kg -1 s -2 Masse du Soleil : M= 2, 0 1030 kg S Masse de Jupiter : M= 1,9 1027 kg J 2/13 Partie I - L'effet Seebeck I.1 - Découverte du phénomène On considère un matériau conducteur électrique, homogène et isotrope, occupant un cylindre droit d'axe (O, u x ) , de section S et de longueur L (figure 1). Les deux sections droites qui limitent le cylindre sont portées aux potentiels électriques V ( = x 0) = V1 et V (= x L= ) V2 avec V1 > V2 . Le régime étant supposé stationnaire, le matériau est parcouru par un courant électrique de densité volumique jél = jél u x uniforme. On note la conductivité électrique du matériau. L O S ux V2 V1 Figure 1 - Conducteur électrique soumis à une différence de potentiel Q1. Rappeler la loi d'Ohm locale reliant le vecteur densité volumique de courant électrique jél au champ électrique E . Préciser, en justifiant, le sens du champ électrique dans le conducteur. Établir l'expression de la résistance électrique Rél du cylindre : Rél = L . S Le matériau considéré est également un conducteur thermique, de conductivité thermique . Par contact avec deux sources idéales, les deux sections droites qui limitent le cylindre sont portées aux températures T ( = x L= ) T2 avec T1 > T2 . Le régime étant toujours supposé x 0) = T1 et T (= stationnaire, le matériau est parcouru par un flux de chaleur de densité volumique jth = jth u x uniforme. Q2. Rappeler la loi locale de Fourier reliant le vecteur densité volumique de courant thermique jth au gradient de température grad(T ) . En précisant les analogies avec le résultat précédent, donner l'expression de la résistance thermique Rth du cylindre. Lorsque le matériau conducteur est uniquement soumis à un gradient de température, ce gradient est aussi source d'un champ électrique qui s'écrit en régime stationnaire : E = grad(T ) . Cet effet est appelé effet Seebeck. est le coefficient Seebeck du matériau. On considèrera dans toute la suite du sujet que les coefficients , et sont indépendants de la température. Q3. Déduire de la relation entre le champ électrique E et le potentiel V dont il dérive que le gradient de température induit une tension ou force électromotrice (f.é.m.) e= V (x = 0) - V ( x = L) = V1 - V2 qu'on exprimera en fonction de et de l'écart de température T1 - T2 . On souhaite interpréter qualitativement l'effet Seebeck. On suppose pour cela que le matériau est un métal et que les porteurs de charges mobiles forment un gaz d'électrons libres. 3/13 Q4. On sépare tout d'abord fictivement le matériau en deux compartiments et de températures uniformes TA et TB , avec TA > TB . Dans quel compartiment la vitesse moyenne des électrons est-elle la plus élevée ? Partant d'une situation où la densité volumique en électrons libres est supposée identique dans les deux compartiments, comment vont évoluer les densités des compartiments par passage des électrons d'un compartiment à l'autre ? En transposant désormais cette analyse à une variation continue de la température dans le matériau, indiquer comment va évoluer la densité d'électrons libres sous le seul effet de ce gradient de température. Q5. L'inhomogénéité de la densité d'électrons libres dans le matériau cause l'apparition d'un champ électrique. Déterminer qualitativement le sens de ce champ. En déduire le signe du coefficient Seebeck que prévoit cette analyse physique. Q6. La mesure des coefficients Seebeck du cuivre et de l'aluminium donne respectivement : Cu = +1, 2 V K -1 et Al = -2, 2 V K -1 . L'analyse qualitative précédente (question Q5) est-elle conforme aux données expérimentales ? Justifier brièvement. I.2 - Étude de l'expérience historique de Seebeck La figure 2.a représente le dispositif expérimental qui permit à Seebeck en 1821 de mettre en évidence l'effet qui porte aujourd'hui son nom. On modélise l'ensemble par un cadre rectangulaire CDD ' C ' (figure 2.b). La portion C ' C est en bismuth, de coefficient Seebeck Bi = -72, 0 V K -1 et de conductivité électrique Bi = 8, 7 105 S m -1 . Le reste est en cuivre de coefficient Seebeck Cu = +1, 2 V K -1 et de conductivité électrique Cu =6, 0 107 S m -1 . On suppose que la longueur L des portions C ' C et D ' D est très grande devant la longueur d des portions CD et C ' D ' . La portion C ' D ' est laissée à la température ambiante T0 et la portion CD est portée à la température T > T0 . a. b. D' Cu D T0 T > T0 d Bi C' L C Figure 2 - Expérience de Seebeck a. Dispositif expérimental b. Modélisation du dispositif Q7. En circuit ouvert, donner les expressions des forces électromotrices eBi = VC - VC ' et eCu = VD - VD ' dans les portions respectivement en bismuth et en cuivre en fonction des coefficients Bi , Cu et de l'écart de température T - T0 (question Q3). 4/13 En circuit fermé, il faut en outre tenir compte des résistances électriques Rél ,Bi et Rél ,Cu des portions respectivement en bismuth et en cuivre (question Q1). On donne dans ces conditions le schéma électrique équivalent du cadre CDD ' C ' (figure 3). Rél ,Cu D' eCu D Rél ,Bi C' C eBi Figure 3 - Schéma électrique équivalent du cadre Q8. Préciser le sens du courant d'intensité I > 0 dans le cadre. Q9. La portion C ' C en bismuth est une tige rectangulaire de longueur L = 40 cm et de section S = 10 cm 2 . En négligeant Rél ,Cu devant Rél ,Bi , calculer l'intensité I du courant pour T - T0 = 40 K . Le cadre CDD ' C ' est situé dans le plan (O, u y , u z ) où l'axe (O, u y ) est selon la verticale ascendante. On assimile les deux portions C ' C et D ' D à deux fils conducteurs rectilignes infinis, parallèles à l'axe (O, u z ) et distants de d , parcourus par un courant d'intensité I dans des sens opposés (figure 4). Le milieu dans lequel est plongé le cadre est assimilé au vide. ux uy O Cu I d uz Bi I Figure 4 - Modélisation du cadre pour le calcul du champ magnétique Q10. On repère tout point M de l'espace par ses coordonnées cylindriques (r , , z ) dans la base locale (ur , u , u z ) . Exprimer en fonction de µ0 , I et de r le champ magnétique B f ,Bi ( M ) créé par le fil en bismuth confondu avec l'axe (O, u z ) . Q11. En déduire l'expression du champ magnétique total B f ( M ) créé par les deux fils en un point M situé dans le plan vertical (O, u y , u z ) , à égale distance d / 2 de ces deux fils. En l'absence de courant (donc d'une différence de température), le cadre est orienté de sorte qu'une petite aiguille aimantée située en son centre et libre de tourner sur un axe vertical s'oriente dans le plan du cadre. On note BT ,h = BT ,h u z la composante horizontale du champ magnétique terrestre. En présence de courant (donc d'une différence de température), on constate que l'aiguille tourne d'un angle < / 2 dans le plan horizontal ( M , u x , u z ) . 5/13 Q12. Exprimer l'angle en fonction de la norme des champs B f et BT ,h . Calculer sachant que BT ,h = 2 10-5 T . On prendra d = 5 cm et I = 6 A . Partie II - Principe d'un générateur thermoélectrique L'étude de l'effet Seebeck dans la partie I suggère la possibilité aux matériaux de convertir de l'énergie thermique en énergie électrique. C'est ce qui est réalisé dans les générateurs thermoélectriques. Un module élémentaire d'un tel convertisseur est constitué de l'assemblage de deux matériaux semi-conducteurs (SC), l'un de dopage de type p (les porteurs de charges majoritaires sont des lacunes électroniques ou trous de charge + e ), l'autre de dopage de type n (les porteurs de charges majoritaires sont des électrons de charge -e ). Ces matériaux constituent les jambes du module qui sont montées électriquement en série et thermiquement en parallèle (figure 5). À l'une des extrémités du module, les matériaux sont reliés entre eux par une connexion métallique mise en contact avec une plaque céramique électriquement isolée et maintenue à une température TC (source chaude). À l'autre extrémité du module, les deux matériaux sont mis en contact avec une plaque céramique identique maintenue à une température TF (source froide) et reliés entre eux par l'intermédiaire d'une charge de résistance électrique Rc . Chaque jambe occupe un cylindre droit d'axe (O, u x ) , de longueur L et de section S , de surface latérale isolée thermiquement. Les matériaux semi-conducteurs ont des coefficients Seebeck p > 0 et n < 0 pour des dopages de type respectivement p et n . Source chaude (TC ) O ux Plaque céramique isolée électriquement SC dopé n SC dopé p Connexion métallique L Source froide (TF ) I Rc Figure 5 - Schéma de principe d'un générateur thermoélectrique Ce module fonctionne comme une machine thermique ditherme. On note C et F les puissances thermiques algébriques fournies au module par les sources respectivement chaude et froide, et él la puissance électrique algébrique reçue par le module. 6/13 Q13. Préciser les signes de C , F et él . Définir le rendement du module. Q14. En régime stationnaire, que dire des variations élémentaires d'énergie interne dU et d'entropie dS du module entre les instants t et t + dt ? On assimile le module à une phase condensée incompressible indilatable. Déduire alors des principes de la thermodynamique que son rendement a une limite supérieure, appelée rendement de Carnot. Exprimer le rendement de Carnot Carnot en fonction de TC et de TF . À quelle condition sur le fonctionnement du module ce rendement limite pourrait-il être atteint ? Q15. Avec l'orientation choisie pour la définir (figure 5), l'intensité I du courant qui circule dans le module en régime stationnaire est positive. Préciser les sens de déplacement des trous dans le semi-conducteur de dopage de type p et des électrons dans le semi-conducteur de dopage de type n . Aurait-on pu imaginer faire fonctionner un module avec des jambes constituées de semi-conducteurs de dopage de même type ? Justifier. On s'intéresse tout d'abord à l'unique jambe constituée du semi-conducteur de dopage de type p . On note p et p respectivement la conductivité électrique et la conductivité thermique de ce matériau. En régime stationnaire, la jambe est parcourue par un courant électrique de densité volumique jél = jél u x uniforme et d'intensité I > 0 . La température en tout point M dans la jambe est alors de la forme T ( M ) = T ( x) . On néglige les résistances de contact (électriques et thermiques) aux interfaces entre le semi-conducteur et les connexions métalliques. On pourra ainsi considérer que T ( = x L= ) TF . x 0) = TC et T (= Q16. Exprimer jél en fonction notamment de I . Le champ électrique E au sein de la jambe cède aux porteurs de charges la puissance volumique pv = jél .E . Q17. En effectuant, en régime stationnaire, un bilan thermique entre les instants t et t + dt pour la portion de jambe comprise entre les abscisses x et x + dx , établir l'équation différentielle vérifiée par jth , où jth = jth u x est le vecteur densité volumique de courant thermique dans la jambe. On fera apparaître explicitement la puissance volumique pv . En fait, un gradient de potentiel au sein du semi-conducteur n'engendre pas seulement un courant électrique, mais aussi un flux de chaleur. Cet effet découvert quelques années après l'effet Seebeck est appelé effet Peltier. On admet que la prise en compte de ces effets thermoélectriques conduit à la généralisation suivante des lois locales d'Ohm et de Fourier (questions Q1 et Q2) : jél E + grad(T ) = . = jth T jél - grad(T ) d 2T = -k , où k est une constante dx 2 positive qu'on exprimera en fonction de I , p , p et de S . Q18. Déduire de l'équation différentielle précédente que Q19. Compte tenu des conditions aux limites, établir l'expression de T ( x) en fonction de k , L , TC et de T = TC - TF . 7/13 Q20. En faisant apparaître les résistances électrique Rél , p et thermique Rth , p de la jambe (questions Q1 et Q2), montrer que la puissance thermique th , p ( x = 0) fournie par la source 0) = p ITC + chaude à la jambe a pour expression : th , p ( x = T 1 - Rél , p I 2 . Rth , p 2 On montre de façon analogue que la puissance thermique th ,n ( x = 0) fournie par la source chaude à la jambe constituée du semi-conducteur de dopage de type n a pour expression : T 1 - Rél ,n I 2 , où Rél ,n et Rth ,n sont les résistances respectivement Rth ,n 2 0) = th ,n ( x = - n ITC + électrique et thermique de la jambe. Q21. Déduire des résultats précédents l'expression de la puissance thermique algébrique C fournie par la source chaude au module. On introduira le coefficient Seebeck global du module = p - n et les résistances équivalentes électrique Rél et thermique Rth du module, à exprimer en fonction de Rél , p , Rél ,n , Rth , p et de Rth ,n . Q22. On montre de façon analogue que la puissance thermique algébrique F fournie par la source froide au module s'écrit : F = - ITF - T 1 - Rél I 2 . En déduire l'expression de la Rth 2 puissance électrique algébrique él reçue par le module. Q23. Sachant que la charge de résistance Rc reçoit la puissance électrique -él , exprimer l'intensité I du courant en fonction de , T , Rél et de Rc . Q24. Montrer que la puissance électrique reçue par la charge est maximale lorsque Rc = Rél , Rél et T étant fixés. On évoque l'adaptation d'impédance. Exprimer cette puissance él max en fonction de , T et de Rél . Q25. Le module est destiné à alimenter une montre. Il fonctionne grâce à l'écart de température entre la peau en contact avec la montre et l'air ambiant, typiquement T = 1 K . Estimer à l'aide des données suivantes le nombre N de modules nécessaires à associer sachant que la puissance de fonctionnement de la montre est m = 15 W . On pourra considérer qu'un module fournit la puissance maximale déterminée dans la question Q24. Semi-conducteur Dopage type p Dopage type n (V K ) (S m -1 ) 162 - 240 1,8·10 9,9·104 L (m) 600 600 2 6,4·10 -1 S (m ) 5 3 8/13 6,4·103 On peut montrer que le rendement maximal d'un module dépend du produit Z pnTm , appelé facteur de mérite, avec Tm = TC + TF et Z pn une fonction des propriétés de transport ( , , ) des semi2 conducteurs. La figure 6 indique l'évolution du rendement maximal max du module en fonction de la température de la source chaude pour plusieurs valeurs du facteur de mérite. La température de la source froide est fixée à 300 K. Dans l'état actuel des technologies, le facteur de mérite n'excède pas 1. ZpnTm Figure 6 - Rendement maximal d'un générateur thermoélectrique élémentaire Source : Techniques de l'Ingénieur Q26. Pourquoi cherche-t-on à maximiser le facteur de mérite ? Estimer le rendement d'un générateur thermoélectrique qui fonctionnerait avec les gaz d'échappement d'une turbine à combustion (centrale thermique destinée à produire de l'électricité) de température de l'ordre de 500 °C. Commenter par comparaison aux rendements usuels des machines dithermes. Partie III - L'assistance gravitationnelle Du fait de leur faible rendement, les générateurs thermoélectriques restent aujourd'hui confinés à des applications de niches. Ils sont par exemple utilisés dans la plupart des sondes spatiales, avec du combustible radioactif comme source chaude et l'espace environnant comme source froide (générateur thermoélectrique à radioisotope ou GTR). Les GTR assurent une production électrique stable, permettant de maintenir opérationnels pendant plusieurs années les instruments embarqués dans les sondes au-delà de l'orbite de Mars, où les panneaux solaires ne sont plus efficaces. Lancées par la NASA en 1977, les deux sondes Voyager continuent encore aujourd'hui d'envoyer des informations sur Terre, à plus de 20 milliards de kilomètres de distance. Ces sondes ont collecté d'inestimables données scientifiques sur les planètes extérieures Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en tirant profit d'une conjonction exceptionnelle de ces planètes qui a permis aux sondes leur survol pratiquement sans dépense de carburant, grâce à l'assistance gravitationnelle. 9/13 III.1 - Généralités On considère une sonde du programme Voyager, assimilée à un point matériel P de masse m . La sonde est en mouvement dans un champ gravitationnel qu'on supposera uniquement dû ici à Jupiter, relativement au référentiel d'étude jupiterocentrique j considéré galiléen. La planète est assimilée à une boule à répartition sphérique de masse, de sorte qu'elle se comporte d'un point de vue gravitationnel comme un point matériel fictif de même masse M J que cette dernière et situé en son centre J . Q27. Justifier à l'aide du théorème du moment cinétique que le moment cinétique LJ par rapport au point J de la sonde se conserve. En déduire que le mouvement de la sonde est plan. On repère la sonde par ses coordonnées cylindriques (r , , z = 0) de centre J . On choisit l'axe ( J , u z ) de sorte que LJ = LJ u z . Montrer que la quantité C = r 2 est constante. Q28. Établir l'expression de l'énergie potentielle p (r ) dont dérive la force gravitationnelle subie par la sonde. On prendra p (r +) = 0 . Q29. Justifier que l'énergie mécanique m de la sonde se conserve. Établir son équation radiale 1 2 mr + p ,eff (r ) , où p ,eff (r ) désigne une énergie potentielle effective 2 dont on donnera l'expression en fonction de m , C , r et de p (r ) . sous la forme = : m Représenter qualitativement p ,eff (r ) . Expliciter les différents états possibles de la sonde en précisant la forme de sa trajectoire selon la valeur de son énergie mécanique m . Q30. Donner l'expression de la vitesse minimale v qu'il faudrait communiquer à la sonde à la distance r du centre J de Jupiter pour qu'elle se libère de l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Cette vitesse est appelée vitesse de libération de la sonde. III.2 - Sphère de Hill de Jupiter Dans la sous-partie précédente, seule l'influence de l'attraction gravitationnelle de Jupiter sur le mouvement de la sonde a été considérée. On se propose dans cette sous-partie d'établir une condition quantitative pour négliger l'influence de l'attraction gravitationnelle du Soleil devant celle de Jupiter. On considère pour cela que le centre J de Jupiter décrit une trajectoire circulaire de rayon d 7,8 108 km autour du centre S du Soleil dans le plan orbital ( S , u x , u y ) , relativement au référentiel héliocentrique h considéré galiléen. On note la vitesse angulaire à laquelle tourne le point J dans le sens direct de l'axe ( S , u z ) dans ce référentiel (figure 7). On suppose, comme pour Jupiter, que le Soleil se comporte d'un point de vue gravitationnel comme un point matériel fictif de même masse M S que ce dernier et situé en son centre S . 10/13 uy' uz uy r ux ' S P ux J Orbite de Jupiter dans le référentiel héliocentrique d Figure 7 - Position considérée de la sonde dans le plan orbital de Jupiter Q31. Établir, à partir de la 2e loi de Newton, les expressions de et de la vitesse VJ ,h de Jupiter dans le référentiel héliocentrique h en fonction de , M S et de d . Calculer VJ ,h . On raisonne dans la suite de cette sous-partie dans le référentiel ' auquel est lié un repère de centre S dont les axes ( S , u x ' ) et ( S , u y ' ) tournent autour de l'axe ( S , u z ) , dans le sens direct et à la vitesse angulaire dans le référentiel héliocentrique h , avec u x ' = SJ / d . Q32. Le référentiel ' est-il galiléen ? Justifier. Q33. On considère la configuration où la sonde P est située dans le plan orbital ( S , u x , u y ) de Jupiter et telle que S , P et J soient alignés dans cet ordre (figure 7). On cherche la distance r de la sonde au centre J de Jupiter à laquelle elle est en équilibre dans le référentiel ' . Donner les expressions des forces s'exerçant sur la sonde P en fonction de m , M J , M S , , , d et de r . On se limitera pour les forces d'origine gravitationnelle à celles dues au Soleil et à Jupiter. Q34. Montrer que la condition d'équilibre conduit à : M J d 3 (d - r ) 2 = - M S r 2 ( ( d - r )3 - d 3 ) . On suppose que r d . En effectuant un développement limité à l'ordre le plus bas possible en r / d de chaque terme de l'égalité précédente, établir l'expression de la distance r = rH en fonction de M J , M S et de d . On admet que cette expression reste valide en première approximation pour toute valeur de l'angle repérant la position de la sonde depuis le centre de Jupiter. L'ensemble des points de l'espace tels que la sonde P soit en équilibre dans le référentiel ' est donc approximativement une sphère centrée en J , de rayon rH , appelée sphère de Hill. Calculer rH . Désormais, nous négligerons donc l'influence du Soleil devant celle de Jupiter sur la sonde dès lors que cette dernière se trouve dans la sphère de Hill. 11/13 III.3 - Principe de l'assistance gravitationnelle On considère dans cette dernière sous-partie que la sonde arrive à l'entrée de la sphère de Hill de Jupiter avec une vitesse ve , j = ve , j u x relativement au référentiel jupiterocentrique j . Elle passe derrière Jupiter, puis sort de la sphère de Hill avec une vitesse vs , j . On note D l'angle entre vs , j et ve, j (figure 8). vs , j VJ ,h uy Sphère de Hill uz ux ve, j J D Figure 8 - Déviation de la sonde dans le référentiel jupiterocentrique On suppose la durée de passage dans la sphère de Hill suffisamment courte pour pouvoir considérer d'une part le référentiel jupiterocentrique j galiléen, et d'autre part la vitesse VJ ,h du centre J de Jupiter dans le référentiel héliocentrique h constante et selon +u y pendant cette durée. On suppose enfin que le plan orbital de la sonde dans le référentiel jupiterocentrique j est confondu avec le plan orbital ( S , u x , u y ) de Jupiter dans le référentiel héliocentrique h . Q35. En traduisant la conservation de l'énergie mécanique de la sonde, montrer que ve , j = vs , j . On notera simplement par la suite = v j v= vs , j . On prendra pour les applications numériques e, j vj 10 km s -1 . Q36. Pourquoi la vitesse v j de la sonde est-elle nécessairement supérieure ou égale à sa vitesse de libération v à la distance rH (question Q30) ? Vérifier par une application numérique que c'est bien le cas. Q37. On note ve ,h et vs ,h les vitesses de la sonde dans le référentiel héliocentrique h respectivement à l'entrée et à la sortie de la sphère de Hill. Déduire de la loi de composition des vitesses les expressions de ve ,h et vs ,h en fonction de ve , j , vs , j et de VJ ,h . 12/13 Q38. Reproduire la figure 8 sur la copie et y représenter les vitesses ve ,h et vs ,h . Vérifier qualitativement que la norme de la vitesse de la sonde a bien augmenté dans le référentiel héliocentrique à la sortie de la sphère de Hill. Dans quelle configuration l'augmentation de vitesse serait-elle maximale ? Q39. Exprimer ve ,h et vs ,h en fonction de v j , VJ ,h et de D . Q40. Sachant que D= 60° , calculer ve ,h et vs ,h en prenant la valeur de VJ ,h calculée à la question Q31. En déduire les valeurs numériques de la variation vh = vs ,h - ve ,h de la vitesse de la sonde relativement au référentiel héliocentrique à l'issue de son passage à proximité de 1 2 1 2 mvs ,h - mve,h réalisée grâce à l'assistance 2 2 2 gravitationnelle de Jupiter. On prendra = m 7, 2 10 kg . Jupiter, puis de l'économie d'énergie c= ,h D'où vient le gain d'énergie cinétique de la sonde ? Q41. La sonde Voyager dispose de 16 petits propulseurs identiques brûlant des ergols liquides et utilisés à la fois pour les modifications de trajectoire et pour les changements ou corrections d'orientation. En brûlant 50 % de sa quantité d'ergols liquides embarquée, on estime que l'accroissement de vitesse correspondant de la sonde serait de 60 m s -1 . Comparer à l'accroissement de vitesse obtenu grâce à l'assistance gravitationnelle et conclure. FIN 13/13