e3a Chimie PC 2008

| Thème de l'épreuve | Métallurgie du cobalt. Cinétique de polymérisation du buta-1,3-diène. Synthèse de la cortisone. |

| Principaux outils utilisés | thermochimie, oxydoréduction, courbes intensité-potentiel, cinétique, chimie organique |

Corrigé

:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici

👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

- - - - - -

👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Énoncé complet

(télécharger le PDF)

Rapport du jury

(télécharger le PDF)

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères

CONCOURS ENSAM - ESTP - ARCHIMEDE

Epreuve de Chimie PC

Durée 3 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur

d'énoncé,

d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa

copie et poursuit sa

composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices estautorisé.

JLS9

CONCOURS ENSAM - ESTP - ARCHIMEDE

Epreuve de Chimie PC

Durée 3 h

o , r o \ 0 O A r I

S}, au cours de l'epreuve, un candidat repere ce qui lun semble etre une erreur

d'enonce,

d une part Il le s1gnale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa

copie et poursuit sa

compos1tnon en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

___--___"...

L'usage de calculatrices estautorisé.

Ce problème est constitué de trois parties totalement indépendantes :

métallurgie

du sulfure de cobalt puis obtention du cobalt par électrolyse (1 e"' partie),

cinétique

de polymérisation du butadiène grâce à l'emploi d'un sel de cobalt comme

catalyseur

(2ème partie), synthèse de la cortisone (3eme partie).

Remarques préliminaires importantes : il est rappelé aux candidat(e)s que

. les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au

même titre que

les développements analytiques et les applications numériques ; les résultats

exprimés

sans unité ne seront pas comptabilisés ;

- dans les calculs, les gaz sont assimilés à des gaz parfaits et les phases

solides sont non

miscibles ;

- les composés intervenant dans la synthèse organique sont nommés par une

lettre écrite

entre crochets et en caractères gras : [D] par exemple. Pour alléger

l'écriture, les candidats

peuvent ne faire figurer, lors de la description d'un mécanisme, que la partie

« utile » qui

intervient dans la réaction considérée ;

. les données numériques sont répertoriées à la fin de chaque partie ; ln

désigne le

logarithme népérien et log le logarithme décimal. Les données thermodynamiques

ont servi

à calculer les entha/pies libres standard de réaction fournies dans le texte ;

. un document--réponse sera complété puis remis avec la copie.

Le cobalt --- découvert en 1735 par G. BRANDT -- entre dans la composition de

nombreux

alliages utilisés dans les industries électrique, aéronautique et automobile,

ou d'alliages très durs

pour coupe rapide. Il est employé pour la fabrication d'aimants permanents,

d'alliages réfractaires,

de pigments pour le verre, les céramiques et l'industrie des peintures. Il est

également utilisé

comme catalyseur en chimie organique ainsi que pour la production de la

vitamine 812 dans

l'industrie pharmaceutique.

Tournez la page S.V.P.

PREMIERE PARTIE :

METALLURGIE DU COBALT

Le procédé industriel le plus couramment utilisé pour obtenir le sulfate de

cobalt est le

grillage sulfatant de sulfures tels la cobaltpentlandite C0988 ; ces minerais

renferment l'élément

cobalt, mais aussi les éléments cuivre et fer. Après élimination des autres

éléments, le cobalt est

obtenu par électrolyse.

A la suite d'une première étape de flottation qui augmente les concentrations

en Co, Cu,

Fe, le grillage est réalisé selon un procédé « flash » dans un four rotatif. Le

minerai, préalablement

conditionné sous forme de poudre est introduit en partie haute du four en même

temps qu'un

courant d'air chaud ascendant est injecté latéralement ; l'oxydation se déroule

dans la partie

centrale tandis que les étages inférieurs, munis de buses d'injection

alimentées en dioxyde de

soufre, sont le siège de la transformation des oxydes en sulfates. Ces

opérations demandent un

contrôle précis de la température et des flux de matière afin de maîtriser les

réactions au sein du

four.

A I Grillage sulfatant du sulfure de cobalt

Le gril/age sulfatant du sulfure de cobalt est régi par une réaction globale,

scindée en deux

étapes. La première étape produit l'oxyde de cobalt COO et le dioxyde de soufre

802 selon la

réaction :

2 18 16

"ê'ä' COQSB(s) + 02(g) : "2--5 COO{S) + "2--5 SOZ(g)

pour laquelle l'enthalpie libre standard de réaction s'écrit en fonction dela

température :

A,G°(T) : - 294400 + 44 T (J.mol"' ).

A

Tous les calculs thermodynamiques seront réalisés pour un coefficient

stoechiométrigue du

dioxygène égal à l'unité et dans le cadre de l'approximation d'Ei/ingham.

[A]

A1*a. Cette réaction est-elle endo-- ou exothermique ? Que convient-il d'en

déduire quant au

déroulement de la réaction et au fonctionnement du réacteur ?

A1*b. Exprimer la constante d'équilibre K}, en fonction des pressions

partielles à l'équilibre

p(302)é@| et p(02)éq et de la pression de référence p°= 1 bar, puis calculer

K}, à 950 K.

A1*c. Montrer qu'à l'équilibre chimique à 950 K, le logarithme de la pression

partielle p(SOz)éq

varie de manière affine en fonction du logarithme de la pression partielle

p(02)éq et qu'il

vérifie l'expression : log p(802)éq : a+b log p(Oz)éq, droite qui sera notée A;

déterminer

les constantes a et b.

(les pressions partielles p(802)éq et p(02)éq seront exprimées en bar)

A1*d. Ecrire l'affinité chimique de cette réaction.

Représenter schématiquement la droite A dans un diagramme où log p(SOZ) est

porté en

ordonnées et log p(Oz) en abscisses. En raisonnant à p(SOZ) constant (ou à p(Oz)

constant), déterminer le domaine d'existence de chacun des solides.

La deuxième étape est la sulfatation qui doit être réalisée en dessous dela

température de

décomposition du sulfate en formation. Cette réaction s'écrit :

2 000,3) + 2 so,,g, + cm) =.-- 2 Coso,,s, [B]

pour laquelle l'enthalpie libre standard de réaction s'écrit en fonction dela

température :

A,G°(T) == ---- 707200 + 571 T (J.moi"').

B

A2*a. Calculer la température d'inversion de cet équilibre.

La température de 950 K convient-elle pour réaliser la sulfatation de COO ?

3

A2*b. Exprimer la constante d'équilibre KÊ en fonction des pressions partielles

à l'équilibre

p(SOz)éq et p(Og)ëq et de la pression de référence p°= 1 bar, puis calculer Kg

à 950 K.

A2*c. En déduire, quand l'équilibre est réalisé à 950 K, que la frontière entre

le domaine où règne

la phase oxyde et le domaine de la phase sulfate est une droite, notée B,

d'équation:

log p(802)éq : c + d. log p(02)éq ; déterminer les constantes c et d.

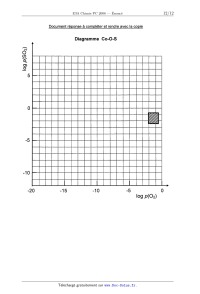

Ces questions préliminaires vont permettre de construire un diagramme simplifié

représentant les variations de log p(SOZ) en fonction de log p(Oz), àla

température de 950 K, pour

différents équilibres entre espèces solides (oxydes, sulfures, sulfate) du

cobalt ; ce diagramme

pourrait être appelé diagramme de prédominance ou de stabilité ; il est

comparable au diagramme

potentiel--pH relatif à la corrosion d'un métal.

Ce diagramme doit être réalisé sur le document--réponse fourni avec le sujet,

et doit être

rendu avec la copie. Pour faciliter sa construction, sont fournis (figures 1 et

2) les diagrammes

similaires établis, également à 950 K, pour les systèmes Cu--O--S et Fe--O--S.

La frontière entre les domaines Co(s) et CoO(s) est une droite notée C,

d'équation :

log p(02)éq : --- 17,9 . La droite notée D, d'équation : log p(O, )éq == --- 2,

9 sépare les domaines des

deux oxydes CoO(S, et Co304(5).

A3*a. Tracer ces droites sur le diagramme. Retrouver la valeur de la frontière

log p(Q.,_)éO| : ---- 2,9

pour la droite D à partir de l'équation stoechiométrique d'oxydation de l'oxyde

de cobalt.

A3*b. Déterminer les pressions partielles, sous la forme log p(SOZ)Q et log

p(Oz)g, pour le point

d'intersection Q des droites A et B, puis tracer ces droites sur le diagramme.

La frontière entre le sulfure C0988(5) et le sulfate CoSO4(5) est une droite

notée E,

d'équation : log p(O2)éq ;; --- 12,7.

Les pentes des droites--frontières entre les autres espèces peuvent aisément

être

déterminées et valent respectivement :

frontière : Co(s) / C0988(S) droite F, de pente 1,

frontière : COQSB(S) / C082(S) droite G, de pente 1, passant parle point P de

coordonnées

log p(O,)P ;; --- 12,7 et log p(802)P : 4,0,

frontière 00304(s) / CoSO4(5) droite H, de pente --- 1/3.

A3*c. Ecrire l'équation-bilan entre 00845) et CoSO4(S) , puis calculer la pente

de la frontière

CoSz / CoSO4(S) (droite J).

A3*d. En opérant par continuité, terminer le tracé des différentes frontières.

Placer dans chaque

domaine l'espèce stable correspondante.

Ce diagramme n'est valable qu'à la température de 950 K et pourra donc évoluer

si la

température augmente. Sans pour autant retracer le diagramme, l'étude portera

plus

particulièrement sur l'évolution de la droite 8 séparant l'oxyde de cobalt du

sulfate de cobalt, pour

quelques températures. Des calculs analogues à ceux réalisés en A2*b et A2*c

fournissent :

température T = 900 K équation de B : log p(802)éq : ---- 5,6 ---- 0,5 log

p(02)éq,

température T = 1050 K équation de B : log p(802)éq : ----- 2,7 ---- 0,5 log

p(02)éq,

température T = 1100 K équation de B : log p(802)éq : ---- 1,9 --- 0,5 log

p(02)éq .

A4*a. Représenter sur le document-réponse (sous forme de traits discontinus)

les nouveaux

tracés de la droite B pour les trois températures mentionnées.

Tournez la page S.V.P.

Sur le document--réponse, comme sur les figures 1 et 2, apparaît une zone

hachurée qui

correspond aux domaines de variation des pressions partielles de dioxygène et

de dioxyde de

soufre, telles qu'elles sont rencontrées dans les fours de grillage, soit plus

précisément :

--2 Conditions initiales:

"â [M]O : 1,41 mon;1

v 1,25 [Co] = 2,94.1o*" mo|.L'1

E' T = 40 °C

"'" solvant :orthodichlorobenzène

1,00

Après arrêt de

l'irradiation

0,75 __ E

Irradiation

confinue

4-- D

Figure 3

Activation

thermique

Temps (min)

Le milieu réactionnel peut au choix, être porté à une température plus élevée

ou irradié à

l'aide d'une lampe dont les radiations chauffantes sont éliminées par passage à

travers un filtre à

circulation d'eau froide.

A1; Quel est le sens de l'expression «activation thermique» ? La comparer à

l'activation

photochimique.

En C, l'irradiation peut être stoppée ou au contraire poursuivie.

Il sera admis que la vitesse de disparition de M possède un ordre.

A2*a. A l'aide de l'évolution de [M] entre les points notés B et D, et en

utilisant la notion de temps

de demi--réaction, justifier que la réaction n'est pas d'ordre 1.

A2*b. Exprimer la vitesse v de réaction en fonction de la concentration en

monomère et de

l'ordre, noté oc (la constante de vitesse sera notée k).

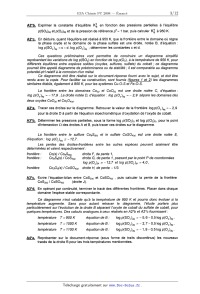

Obtenues par analyse du tronçon BD de la figure 3, les valeurs de la vitesse de

réaction

sont fournies en fonction dela concentration en monomère [M] dans le tableau

ci--dessous :

III.--___"

en mol. L

3

en mol. L min -

A2*c. Montrer que log v est une fonction affine de log [M], de la forme: logv

== À+ulog[M] ;

identifier puis calculer 7\. et u.

A2*d A partir de l'équation de vitesse, établir que : = \V + cb t et vérifier

que : 2k.

[]2

Tournez la page S.V.P.

La figure 4 décrit l'évolution de [ 1]2 en fonction du temps d'irradiation,

pour trois températures.

M

1

2

[N'] 50 0c

(|.2 mol ")

Conditions initiales :

[M]O = 1,41 moii:1

[Co] : 2,94.10'2 mo...."1

solvant : orthodichlorobenzéne

Figure 4

Temps d'irradiation (min)

A3*a. Pour la température de 40°C, sous irradiation, montrer que la courbe

vérifie la loi

précédemment établie ; en déduire la valeur de d).

A3*b. A partir des courbes tracées sur la figure 4, déterminer l'énergie

d'activation Ea de la

réaction de polymérisation sous irradiation. (il est rappelé que R = 8,31

J.K'.mol')

Considérons le mécanisme suivant dans lequel C* correspond à des atomes de

cobalt

irradié, actifs en polymérisation, alors que M désigne le monomère :

C*+M a C*M équilibre rapidement établi

C*M+M ----'î°---> C*M2

C*M2 +M ----k--L--> C*M3

C*M --l'--t--> C*+M (j>1)

L'indice «j » peut varier de 2 à l'infini, la constante de vitesse kp est

identique pour

chacune des réactions ; l'approximation de l'état quasi--stationnaire sera

appliquée à la

concentration [C*MJ ; la concentration [C*M] sera négligée devant le terme 2 [C

* M j ] .

j=2

B1*a. Nommer les différentes étapes de ce mécanisme.

B1*b. Exprimer la vitesse de disparition globale de M, dite vitesse de

polymérisation.

B1*c. Exprimer la vitesse de formation de [C*MZ] pourj : 2, puis de [C*M,-]

pourj z 3.

_g_._ Retrouver l'ordre de la loi de vitesse par rapport à [M].

Quel est son ordre par rapport à [C*] ?

TROISIEME PARTIE :

SYNTHESE DE LA CORTISONE

lntéressons nous a quelques étapes dela synthèse dela cortisone :

cortisone

A I Synthèse historique

Une synthèse historique dela con'isone est celle de Woodward qui a fait réagir

le buta-1,3--

diène sur le composé [A].

A1. Quel est le nom de cette réaction '? Montrer qu'elle peut conduire à deux

isomères de

constitution.

Les orbitales moléculaires haute occupée (HO) et basse vacante (BV) de chaque

molécule

ont respectivement pour énergie :

A2*a. Justifier que l'interaction entre la BV de [A] et la HO du

bute-1,3--diène est la plus

favorable.

Les coefficients relatifs aux orbitales atomiques centrées sur les atomes de

carbone

(référencés 1 ' à 4') du buta--1,3--diène sont rassemblés dans le tableau

ci--dessous :

A2*b. Représenter les orbitales frontières du bute--1,3-diène.

Les coefficients relatifs aux orbitales atomiques centrées sur les atomes de

carbone

(référencés 1 à 4) du composé [A] sont, de même :

A2*c. Quel est l'isomère de constitution majoritaire [B], sachant que le

produit majoritairement

formé est obtenu en reliant les atomes présentant les coefficients les plus

forts (en valeur

absolue) pour les orbitales frontières concernées ?

Tournez la page S.V.P.

10

A3*a. Cette réaction est stéréosélective; représenter [B1] l'un des

stéréoisomères obtenus en

complétant le schéma ci--dessous ; préciser l'orientation de la liaison du C...

en la justifiant.

0 ?

° [Bi]

A3*b. Quelles sont les configurations de ses carbones asymétriques ?

A3*c. Quel est son hydrogène le plus mobile (justifier la réponse) ?

L'action d'une solution d'hydroxyde de sodium sur [Bd dans un mélange

eau--dioxane

conduit à un mélange de deux diastéréoisoméres; justifier la formation de

l'autre

diastéréoisomére [BH] à partir de [B1]. Représenter [BH].

A4. Déterminer les composés [C] et [D] obtenus par l'enchaînement réactionnel

ci--dessous :

1) 0s0 HIO

Quel type de réaction permettrait d'obtenir un cycle à 5 carbones à partir de

[D] ?

B I Synthèse plus récente

Le point de départ d'une autre synthèse de la cortisone est l'acide

désoxycholique [E] :

Raccourcissement de la chaîne latérale

[E] est traité par un oxydant doux (Cr03, pyridine par exemple) ; après

extraction et

purification, [F] est isolé. Il est transformé en [G] qui subit l'enchaînement

suivant de réactions :

PCI c H M Br en excès NHK, Cl" A

[G]--er--i--î-fi--ÎW--s m -------->lJ1------------>m (C40H5204)

dans l'ethoxyethane

B1. Représenter la formule topologique de [F].

BZ*a. Quel réactif permet de passer de [F] à [G] ? Cette réaction

nécessite-t--elle un catalyseur ?

BZ*b. Ecrire un mécanisme réactionnel illustrant la formation de [G] à partir

de [F].

11

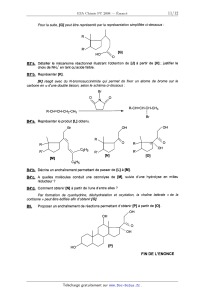

Pour la suite, [G] peut être représenté parla représentation simplifiée

ci--dessous :

R

R! '

[G]

HO \O

B3*a. Détailler le mécanisme réactionnel illustrant l'obtention de [J] à partir

de [H] ; justifier le

choix de NH4+ en tant qu'acide faible.

B3*b. Représenter [K] .

[K] réagit avec du N--bromosuccinimide qui permet de fixer un atome de brome

sur le

carbone en a d'une double liaison, selon le schéma ci--dessous :

Br

W

R-CH=CH-CH-CH3

R-CH=CH-CHZ--CH3 ----------------------------------> |

Br

B4*a. Représenter le produit [L] obtenu.

Br OH

\ R

R . _ O R

R' \/CÔH5 R. R'

[M] [N]

CSHS

OH

o

Ü

[0]

B4*b. Décrire un enchaînement permettant de passer de [L] à [M].

B4*c. A quelles molécules conduit une ozonolyse de [M], suivie d'une hydrolyse

en milieu

réducteur?

B4*d. Comment obtenir [N] à partir de l'une d'entre elles ?

Par formation de cyanhydrine, déshydratation et oxydation, la chaîne latérale «

de la

cofiisone » peut être édifiée afin d'obtenir [ 0].

fig Proposer un enchaînement de réactions permettant d'obtenir [P] à partir de

[O].

FIN DE L'ENONCE

DOC REPONSE 1 PAGE

23/01/08

11:48

Page 1