Mines Physique 2 MP 2025

| Thème de l'épreuve | Mesure et caractérisation du champ de pesanteur |

| Principaux outils utilisés | mécanique du point, mécanique quantique |

| Mots clefs | champ de pesanteur, référentiel non galiléen, force de marée, gravimètre, fonction d'onde |

Corrigé

:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici

👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

- - - - - - - - - -

👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte

- - - - - - - - - - -

Énoncé complet

(télécharger le PDF)

Rapport du jury

(télécharger le PDF)

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères

A2025 -- PHYSIQUE II MP

Cmp

Concours commun

Mines-Ponts

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS et CHAUSSÉES,

ISAE-SUPAERO, ENSTA PARIS,

TÉLÉCOM PARIS, MINES PARIS,

MINES SAINT-ÉTIENNE, MINES NANCY,

IMT ATLANTIQUE, ENSAE PARIS,

CHIMIE PARISTECH - PSL.

Concours Mines-Télécom,

Concours Centrale-Supélec (Cycle International).

CONCOURS 2025

DEUXIÈME ÉPREUVE DE PHYSIQUE

Durée de l'épreuve : 3 heures

L'usage de la calculatrice ou de tout dispositif électronique est interdit.

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente

sur la première page de la copie :

PHYSIQUE IT - MP

L'énoncé de cette épreuve comporte 6 pages de texte.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur

d'énoncé, il le

signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des

initiatives qu'il est

amené à prendre.

Les sujets sont la propriété du GIP CCMP. Ils sont publiés sous les termes de

la licence

Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de

Modification 3.0 France.

Tout autre usage est soumis à une autorisation préalable du Concours commun

Mines Ponts.

Physique II, année 2025 -- filière MP

Mesure et caractérisation du champ de pesanteur

Notations et données numériques utiles dans l'épreuve :

-- constante de Boltzmann : kg = 1,3 x 107% J.K-!

-- constante de Planck : À = 6,6 x 107% J.s

-- célérité de la lumière : c = 3.0 x 10° m-s-!

-- unité de masse atomique : u = 1,7 x 107? kg

-- constante de gravitation universelle : G = 6,7 x 1074 m°.82.kg 1

-- masse de la Terre : mr = 6,0 x 10° kg

-- masse de la Lune : m; = 7,3 x 102 kg

-- masse du Soleil : ms = 2,0 x 10% kg

-- rayon de la Terre : Rr = 6,4 x 105 m

-- distance Terre-Soleil : ds = 1,5 x 104 m

-- distance Terre-Lune : dy = 3,8 x 10° m

-- masse atomique du rubidium : m = 85 u

-- intervalle entre deux impulsions laser : 7 = 5,0 x 10725

-- longueur d'onde associée au transfert de quantité de mouvement : A9 = 7,8 x

10-7m

De nombreux domaines technologiques nécessitent de connaitre de manière précise

la valeur

du champ de pesanteur ÿ (tel que le poids P d'un corps de masse m s'écrive P =

mÿ). Ce

sujet s'intéresse dans sa première partie à un modèle permettant d'expliquer la

dépendance

temporelle du champ de pesanteur mesurée par un appareil de précision étudié

dans sa seconde

partie. Dans tout le problème on notera g = ||g|| l'intensité de la pesanteur.

I Mesure de la variation temporelle de g

Un dispositif quantique de précision étudié dans la seconde partie permet

d'accéder à de très

faibles variations du champ de pesanteur. Dans cette première partie, on

s'intéresse tout d'abord

au Champ de gravitation en un point M de masse m fixé à la surface de la Terre

(et donc

immobile par rapport à celle-ci. On note g = gü le champ de pesanteur en M où ü

est le

vecteur unitaire de la verticale locale orientée vers le bas. On observe

expérimentalement que g

dépend faiblement du temps. On introduit alors g, la moyenne temporelle de g

sur une période

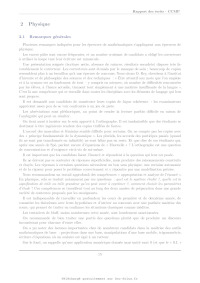

d'étude et dg = g -- g. La courbe de la figure 1 représente les variations de

0g en fonction du

temps mesurées grâce au dispositif étudié dans la seconde partie. La valeur

moyenne de g à

l'endroit considéré et sur la période considérée est 3 -- 9 808 907 500nm:s"?,

l'axe des abscisses

est gradué en jour julien moyen !. La durée d'observation est d'environ 25

jours.

Le but de cette partie est de comprendre l'origine de cette variation

temporelle et d'en donner

une expression approchée. Pour cela, on s'intéresse aux forces

gravitationnelles exercées sur le

point M de masse m. On considère ici que chaque astre (Terre, Soleil, Lune,

etc.) exerçant une

influence gravitationnelle est à symétrie sphérique. Pour un astre (A), on

notera À, RA et ma

respectivement son centre, son rayon et sa masse (en particulier, la Terre (T)

sera décrite par

une sphère de centre T, de rayon Rr et de masse mr). On note également di = |T

A] la distance

entre les centres À et T de l'astre (A) et de la Terre.

1. Le jour julien est un système de datation consistant à compter le nombre de

jours et fraction de jour

écoulés depuis une date conventionnelle fixée au ler janvier de l'an 4713 av.

J.-C.

Page 1/6

Physique II, année 2025 -- fuière MP

57120 57125 57130 57135 57140 57145

1000 |

g -- g 500 +

La) QU

Le]

TE E--- 57180 757135 ET 57145

Jour Julien Moyen (JJM)

FIGURE 1 -- Variation temporelle de l'intensité de la pesanteur

D -- 1. Évaluer graphiquement les trois temps caractéristiques 71 < T> < T3 qui apparaissent sur la courbe de la figure 1. Que peut-on conjecturer sur les origines respectives des variations de g sur chacune de ces échelles de temps ? 1 -- 2. Rappeler la définition d'un référentiel galiléen, du référentiel de Copernic %, et du réfé- rentiel géocentrique Z,. 1 -- 3. On considère que le référentiel Z, est galiléen. Montrer que Z, ne l'est pas. La force gravitationnelle Fm exercée par un astre (A) sur un corps ponctuel de masse m placé en M et le champ gravitationnel G{(M) créé par l'astre (A) en M vérifient la relation Fam = mGa(M). D -- 4. Énoncer le théorème de Gauss gravitationnel, reliant notamment le champ de gravitation G et la constante de gravitation universelle G. En déduire l'expression du champ Gi (M) crée par un astre (A) pour AM > R3, en

fonction

--

de G, m et AM.

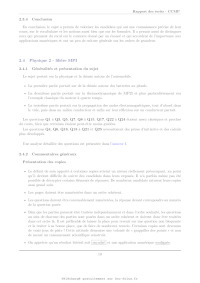

On introduit une base (6,,6,,e.) fixe dans Z, telle que le plan 7% = (T,6,,e,)

coïncide avec le

plan équatorial terrestre. On considère que la Terre est en rotation uniforme

autour de l'axe

(Te) par rapport au référentiel Z, et on note & = we, son vecteur rotation. On

considère un

point M de masse m situé à la surface de la Terre et un astre quelconque (A).

Le vecteur unitaire

radial de la base sphérique locale en M est EUR, -- TM /Rr. On note finalement

V1 -- (TM TÀ)

l'angle vu depuis de le centre de la Terre entre le point M et le centre de

l'astre (A). Ces

notations sont explicitées sur la figure 2 dans laquelle les échelles,

notamment de distance, ne

sont pas respectées.

Dans le référentiel géocentrique Z,, les trajectoires du point M appartenant à

la surface de

la Terre, ainsi que celles des centres L et S de la Lune et du Soleil peuvent

être considérées

comme circulaires uniformes, de périodes respectives Ty, Tr, et Ts.

D -- 5. Donner la valeur approximative, en jours terrestres, de chacune de ces

périodes.

Déterminer la valeur numérique de w en radian par seconde.

On suppose que l'influence gravitationnelle d'un astre (A) est non négligeable.

Pour un point

M de masse m posé à la surface de la Terre, immobile par rapport à la Terre et

soumis à des

forces de contact de résultante À, l'intensité de la pesanteur est définie par

R + mÿ =0

Page 2/6

Physique II, année 2025 -- fuière MP

FIGURE 2 -- Caractérisation géométrique du problème

D -- 6. En étudiant le mouvement de M dans le référentiel Z,, montrer que l'on

peut exprimer

g sous la forme ÿ -- Gr(M ) + %o + 1 où % s'exprime en fonction de & et de TM

alors

que # est simplement la différence entre Gi(M) et Gi(T).

D -- 7. Comment intervient le terme dans la variation du champ de pesanteur

locale ?

En considérant uniquement l'effet d'un astre (A), on note 09 l'expression

théorique de la quan-

tité Ôg discutée dans le préambule de cette partie I.

D -- 8. Déterminer l'expression de 09 en fonction de &, et de l'un des trois

termes Gr(M ), Jo ou

.

En pratique, l'astre perturbateur (A) considéré est toujours très loin de la

Terre. Aïnsi, da > Rx

et l'on peut chercher à donner une expression approchée de 7, en se limitant

uniquement aux

termes d'ordre 1 en Rx/da.

D -- 9. Montrer que, dans cette approximation, 7, s'exprime sous la forme

A

-- --

où l'on précisera l'expression de 4 en fonction de TM, T'A, dy, Rx et VA.

En déduire l'expression de 09, en fonction de G, ma, da, Rr et Wa.

--

1 -- 10. Déterminer l'expression de [641] dans le cas particulier où TM et TA

sont colinéaires et

de même sens.

Calculer alors, dans ce cas, les valeurs de [0g.]| et ôgs|, variations de g

dues respectivement

à la Lune et au Soleil ainsi que de leur rapport & -- [0g|/|0gs|. Commenter les

valeurs

obtenues.

On se place dans un modèle dans lequel on admet que pour tous les astres (A)

autres que le

Soleil et la Lune on a log & |ôgs|.

D -- 11. En prenant en compte les résultats des questions précédentes, écrire

l'expression la plus

simple possible de |[0g| correspondant au modèle étudié en fonction notamment

du temps t.

Après avoir tracé l'allure de la fonction t + 0g|(t) sur un mois, comparer ce

résultat aux

données expérimentales de la figure 1.

Page 3/6

Physique II, année 2025 -- fuière MP

IT Gravimètre à atomes froids

Dans un gravimêtre à atomes froids, on utilise des atomes de rubidium, de masse

m, refroidis

à une température 7, de l'ordre du microkelvin. À cette température, chaque

atome peut être

décrit par un paquet d'onde dont le centre évolue comme une particule

classique, suivant un

mouvement de chute libre sous l'action de la seule pesanteur. Les atomes se

comportent alors

comme des ondes de matière dont la propagation peut conduire à des phénomènes

d'interfé-

rences. Ces interférences peuvent être exploitées pour mesurer l'accélération

de la pesanteur

avec précision.

Dans cette partie, on considère le référentiel terrestre (Oxyz) comme galiléen

et on néglige toute

action autre que celle de la pesanteur sur les atomes de rubidium. On

s'intéresse uniquement au

mouvement s'effectuant le long d'un axe vertical OZ orienté vers le bas par le

vecteur unitaire

e,. On note p = mv - EUR, la projection selon EUR, de la quantité de mouvement

d'une particule de

masse m et de vitesse U. Enfin, on considère g uniforme et indépendant du temps.

Lors de la chute d'un paquet d'onde, celui-ci interagit avec un rayonnement

électromagnétique

(impulsion laser) qui influe sur son mouvement de la manière suivante :

-- À # -- 0, une impulsion permet de dédoubler chaque paquet d'onde en deux

parties

(désignées par les indices 1 et 2 par la suite) en communiquant à un des deux

paquets,

par exemple le paquet 2, une quantité de mouvement supplémentaire p., dans le

sens +e:.

On note p. et p2 les projections selon OZ des quantités de mouvement associées

à chaque

paquet. L'évolution de chaque paquet entre t = 0 et t = 7 constitue l'étape (a).

-- At=T,une autre impulsion laser augmente p, et diminue p2 de manière

instantanée de

la quantité p.. L'évolution de chaque paquet entre { = 7 et { -- 27 constitue

l'étape (b).

-- À # = 27, une nouvelle impulsion diminue p: de la quantité P,, puis une

mesure permet

de tester l'état du paquet d'onde total.

Les impulsions utilisées pour modifier les quantités de mouvement des paquets

aux instants

t=0,t=7Tett = 27 sont équivalentes à celles que produirait un laser

monochromatique

de longueur d'onde À6. On note p, la norme de la quantité de mouvement d'un

photon de

ce rayonnement. On introduit également p$ -- (p°), moyenne quadratique de la

quantité de

mouvement due à l'agitation thermique des atomes de rubidium à 75.

1 -- 12. Déterminer les expressions de p, et po en fonction notamment de À, et

75, ainsi que leurs

valeurs numériques. Commenter.

On étudie ici le mouvement des centres des paquets d'ondes, et on admet qu'ils

évoluent chacun

de la même manière qu'une particule de masse m, étudiée en mécanique classique.

À # = 0",

après interaction avec le faisceau laser, on prend comme conditions initiales

p1(0*) = po et

pa(0®) = po + Pa.

1 -- 13. Dans cette vision classique, exprimer, en fonction de po, p,, m, g et

7, les distances dia

et d>4 parcourues par chacune des particules dans la phase (a).

1 -- 14. Exprimer, toujours en fonction de po, p,, m, g et T, les distances di,

et d25 parcourues

par chacune des particules dans la phase (b).

En déduire que les centres des paquets d'ondes occupent la même position

l'instant { = 2r.

On notera 2 cette position.

1 -- 15. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur V(z) en

prenant V(0) = 0.

En déduire la relation entre p(z), m, g ,z et l'énergie mécanique E d'une

particule soumise

uniquement à l'action de la pesanteur.

Page 4/6

Physique II, année 2025 -- fuière MP

On s'intéresse désormais au traitement quantique de la chute des paquets

d'ondes dans le champ

de pesanteur. On rappelle que l'évolution de la fonction d'onde d (Mt) associée

à une particule

de masse m et d'énergie potentielle V s'écrit :

dy

re

AU + Vi = ihe

L'énergie potentielle V dépendant uniquement de z, on peut chercher les

solutions sous la forme

pt) = d(2X (6).

D -- 16. Montrer que les fonctions @ et Ç vérifient deux équations

différentielles indépendantes.

nr

k

En déduire que Y peut finalement s'écrire sous la forme #(2,t) = @(z)e 'r", et

justifier

que E est une constante réelle.

On peut chercher les solutions sous la forme @(z) -- do exp PE] , avec ®

constant et o(z)

une fonction que l'on peut exprimer sous la forme d'un développement en

puissances de /i du

type

où chaque o;(z) est une fonction réelle.

Dans les cas où le potentiel varie peu sur les échelles spatiales considérées,

condition que l'on

supposera vérifiée par la suite, on admet qu'on peut alors limiter les calculs

à l'ordre 1 en /i.

Dans la suite, on se place dans le cas où Æ > V(z) pour toutes les valeurs de z

considérées.

D -- 17. Montrer que © est solution de l'équation différentielle

h e

0" + 0 = 2m[E -- V(2)] © h2k?(2).

L

En se limitant à l'ordre 1 en h/i et en écrivant qu'un nombre complexe est nul

si et seule-

ment si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles, établir le

système d'équations

différentielles vérifiées par oo(z2) et o1(2), puis montrer que la fonction

d'onde s'écrit alors

sous la forme :

ba(z) = TE exp Ii Î | ka

où ®, est une constante que l'on ne cherchera pas à déterminer. Préciser

laquelle (+) de

ces solutions est physiquement acceptable.

Dans le cas particulier d'un potentiel uniforme V = VW, déterminer l'expression

de v(z;t)

et commenter cette dernière expression.

On peut montrer que la prise en compte des termes d'ordre 2 dans l'expression

de o& conduit

un expression du type :

bi (2) = TE 1+ DES +1 ns Li | Ktdel

avec dans notre cas 7 & 1.

D -- 18. Déterminer l'expression de la longueur d'onde de de Broglie 43

associée à une particule

de quantité de mouvement p.

Exprimer, en fonction de QUE, la condition légitimant l'approximation d'ordre 1

pour o.

Page 5/6

Physique II, année 2025 -- fuière MP

Pour comprendre l'origine du déphasage entre les deux parties 1 et 2 du paquet

d'onde associé

à la particule, on s'intéresse à la phase de la fonction d'onde, et on note

e)= f Htdu,

avec j EUR {1,2}. On définit la différence de phase & au point M de cote z = 20

par

g = pa(Mo) -- p1(Mo)

On se place dans l'approximation «4 suivante :« pour le calcul de , les valeurs

de k: et k2 sont

considérées constantes durant chacune des étapes (a) et (b), et égales à leur

valeur au début de

chaque étape ». Cette approximation revient à négliger l'énergie potentielle

V(z) devant E. On

note alors @° = 4° + 9 l'expression approchée de y obtenue à l'aide de cette

approximation,

où Y° et wY sont les déphasages respectifs dus aux étapes (a) et (b).

D -- 19. Déterminer, dans l'approximation .#,, les expressions k14, k15, ka et

ka des grandeurs k:

et k2 en fonction de po et p, pour chacune des étapes (a) et (b).

Déterminer les expressions de 9° et ©? déphasage entre les paquets lors de ces

deux étapes.

En déduire que 4° s'exprime alors sous la forme 4° = ug où l'on précisera

l'expression de

4 en fonction de T et Ào, on déterminera également sa valeur numérique.

Une méthode de mesure par fluorescence (non détaillée) permet de recueillir à

l'instant t = 27

un signal s proportionnel à la densité de probabilité de présence de la

particule au point M4.

1 -- 20. Montrer que s -- sof(y), où 50 est la valeur maximale du signal s et w

+ f(w) une

fonction que l'on précisera.

D -- 21. On désire pouvoir mesurer l'intensité de la pesanteur g avec une

incertitude relative

ôg/g = 10°. Déterminer la précision minimale avec laquelle on doit être capable

de

déterminer le déphasage pour obtenir la précision voulue sur la mesure de g.

Une variation du signal s est détectable uniquement si elle dépasse un seuil

noté As. À

partir de l'étude du graphe de la fonction ÿ + f(y) déterminer les valeurs de 4

autour

desquelles la mesure de g est la plus précise.

Dans le calcul du déphasage précédent, on à négligé les variations de k. et k2

liées à la chute

du paquet d'onde dans le champ de pesanteur. On cherche ici à estimer

l'influence de cette

approximation, pour l'étape (a) uniquement. On note Y, le déphasage entre les

centres des

paquets d'ondes 1 et 2 à la fin de l'étape (a) .

J-- 22. Montrer que &a = F (po + pydoa) -- F (po;dia) où EF: (y) + K [(a? +

vy)#? -- x#], on

précisera les expressions de et K en fonction notamment de m, g et h.

D -- 23. Évaluer le rapport m?gd1a/pè.

Conclure quant à la légitimité de l'approximation #.

FIN DE L'ÉPREUVE

Page 6/6