CCINP Informatique optionnelle MP 2025

| Thème de l'épreuve | Répartition de la gestion d'un réseau minimisant la bande passante |

| Principaux outils utilisés | graphes, arbres, théorie des jeux, SQL, OCaml, Python |

| Mots clefs | arbre couvrant, algorithme de Boruvka, bande passante, graphe pondéré |

Corrigé

:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici

👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte

- - - -

Énoncé complet

(télécharger le PDF)

Rapport du jury

(télécharger le PDF)

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères

SESSION 2025

MP7IN

ÉPREUVE MUTUALISÉE AVEC E3A-POLYTECH

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE MP

____________________

INFORMATIQUE

Durée : 4 heures

____________________

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la

précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur

d'énoncé, il le signalera sur sa copie

et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives

qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

·

·

·

Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction

de votre composition ; d'autres

couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées,

mais exclusivement pour les schémas

et la mise en évidence des résultats.

Ne pas utiliser de correcteur.

Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.

______________________________________________________________________________

Les calculatrices sont interdites.

Le sujet est constitué d'un unique problème et comporte cinq parties qui ne

sont pas

complètement indépendantes.

1/16

Répartition de la gestion d'un réseau minimisant la bande passante

Le Listenbourg (figure 1) est une république fictive de la péninsule ibérique,

comportant environ

66 millions d'habitants, née sur les réseaux sociaux en octobre 2022. Au

Listenbourg deux fournisseurs d'accès, MaxDébit et MinLatence, cherchent à se

partager la gestion d'un tout nouveau réseau :

l'Ultranet.

Figure 1 - La république imaginaire du Listenbourg

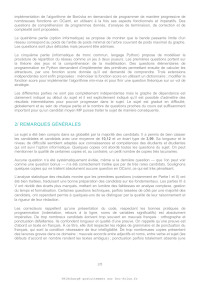

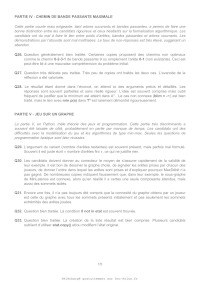

Le graphe simplifié du réseau Ultranet de ce pays est représenté à la figure 2.

Le nom des villes

correspondant aux identifiants des sommets est enregistré dans la base de

données (figure 3). Une

arête relie deux villes lorsqu'un câblage physique direct est établi entre

elles et la bande passante

permise par ce câblage est indiquée comme poids. Il y a au plus une arête entre

deux villes. La

structure du réseau Ultranet a été intégralement terminée lors du grand plan «

Réseau pour Tous »

mené par le premier ministre Petro Sank-Ærixh et il s'agit désormais d'en

confier l'exploitation aux

deux fournisseurs d'accès concurrents.

Dans ce sujet, on s'intéresse à une procédure de partage de la gestion du

réseau entre les deux opérateurs. On suppose qu'une liaison entre deux villes

ne peut être exploitée que par l'un ou par l'autre

des deux fournisseurs d'accès qui en aura alors l'usage exclusif. Le

gouvernement du Listenbourg

ne souhaite pas s'embarrasser avec une procédure complexe d'appel d'offre et

impose la procédure

simple suivante pour répartir l'exploitation exclusive des liaisons physiques

du réseau :

· tant qu'il reste des liaisons à attribuer, chaque opérateur, à tour de rôle

et en commençant par

MaxDébit, choisit parmi les liaisons restantes une liaison qu'il souhaite

exploiter exclusivement.

Une fois la procédure de répartition terminée, c'est-à-dire une fois que toutes

les liaisons ont été

attribuées, chaque fournisseur d'accès dispose de son propre sous-réseau

exclusif, dont la gestion

lui revient entièrement. L'objectif d'un fournisseur d'accès est d'obtenir un

sous-réseau permettant de

proposer la meilleure bande passante possible entre deux villes quelconques du

pays.

2/16

7

19

18

6

8

0

16

24

21

11

2

9

22

3

7

4

4

17

13

1

6

8

23

5

5

12

Figure 2 - Réseau simplifié du Listenbourg

La première partie du sujet s'intéresse à l'étude d'une base de données du

réseau mise à disposition des fournisseurs d'accès (informatique de tronc

commun, langage SQL). La deuxième partie

introduit et étudie quelques propriétés de l'arbre couvrant de poids maximal

(option informatique). La

troisième partie s'intéresse à la recherche de l'arbre couvrant de poids

maximal en utilisant l'algorithme de Borvka (option informatique, langage

OCaml). La quatrième partie se propose de montrer

que la bande passante limite d'un réseau correspond au poids de l'arête de

poids minimal de l'arbre

couvrant de poids maximal du graphe (option informatique). La cinquième partie

propose de modéliser la procédure de répartition de la gestion du réseau comme

un jeu à deux joueurs (informatique

de tronc commun, langage Python).

Les cinq parties sont essentiellement indépendantes dans leur traitement mais

des notions utiles

à la résolution d'une partie peuvent être introduites dans les parties

précédentes. La partie I est

indépendante des quatre autres. La partie II introduit des notions utiles à la

résolution des parties III

et IV. La partie IV introduit des concepts utilisés dans la partie V.

Dans tout le sujet, il est toujours admis d'utiliser un résultat ou un

programme correspondant à une

question précédente, même si cette question n'a pas été résolue.

3/16

Partie I - Base de données du réseau

Le ministère des affaires environnementales, des ressources, de l'agriculture

et des forêts du Listenbourg met à disposition des deux fournisseurs d'accès

une base de données relationnelle. Celle-ci

comporte deux tables dont le schéma est le suivant :

· villes(id : entier, nom : texte, pop : flottant)

· liaisons(id1 : entier, id2 : entier, bp : flottant)

Un enregistrement de la table villes comporte l'identifiant unique d'une ville

(id), le nom de cette ville

(nom) et sa population en millions d'habitants (pop). A priori, plusieurs

villes du Listenbourg peuvent

porter le même nom. Un enregistrement de la table liaisons correspond à une

liaison physique directe entre deux villes données par leur identifiant (id1,

id2) ainsi que la bande passante en T b.s-1

correspondant à ce câblage (bp). On garantit que dans la représentation d'une

liaison, l'identifiant de

la première ville est toujours strictement inférieur à celui de la deuxième

ville. Rappelons qu'il ne peut

exister qu'au plus une liaison entre deux villes.

Un exemple simplifié du contenu de cette base de données, correspondant au

graphe simplifié du

réseau du Listenbourg de la figure 2, est donné figure 3.

id

0

1

2

3

4

5

6

7

8

villes

nom

Lurenberg

Veroja

Aschlöss

Stratord

Gossard

La Galinera

Sainte Marie

Atlanitkischer

Gasparländ

id1

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

4

5

7

pop

12.0

10.0

8.0

5.2

5.1

5.0

5.0

4.7

3.5

liaisons

id2

bp

2 24.0

6 21.0

7 18.0

8

6.0

2

4.0

3 17.0

4 13.0

5 12.0

3

9.0

4

7.0

6 22.0

8 16.0

8

11.0

5 23.0

6

8.0

6

5.0

8 19.0

Figure 3 - Contenu de la base de données correspondant au réseau simplifié de

la figure 2

4/16

Q1.

Q2.

Au vu de la situation modélisée, proposer des clés primaires pour les tables

villes et liaisons,

en justifiant succinctement. Identifier les clés étrangères présentes dans ce

schéma relationnel.

Pour chacune des questions suivantes on demande d'écrire une requête SQL

portant sur le

schéma relationnel proposé qui fonctionnerait quel que soit le contenu de la

base de données

et pas uniquement sur l'exemple de contenu proposé à la figure 3.

(a) Écrire une requête SQL qui donne les noms des villes comportant strictement

plus de

cinq millons d'habitants ;

(b) Écrire une requête SQL qui donne la bande passante moyenne des liaisons

incidentes

à la ville d'identifiant 2 ;

(c) Écrire une requête SQL qui donne les noms des deux villes reliées par la

liaison de

bande passante maximale. On suppose que toutes les liaisons ont une bande

passante

différente.

Q3.

Déterminer le résultat de la requête SQL suivante sur l'exemple de contenu de

la base de

données représentée à la figure 3.

SELECT nom, COUNT(*) AS d

FROM villes

JOIN (SELECT id1 AS x, id2 FROM liaisons UNION SELECT id2 AS x, id1 FROM

liaisons)

ON id = x

GROUP BY id

HAVING d >= 4

ORDER BY id ASC

Partie II - Arbre couvrant de poids maximal

II.1 - Acyclicité, connexité et arbres

Un graphe (non orienté) est un couple G = (S , A) formé d'un ensemble S fini

non vide de sommets et

d'un ensemble A d'arêtes constitué de parties de S de cardinal 2. On note |S |

le nombre de sommets

de G et |A| le nombre d'arêtes de G. Les voisins d'un sommet x S sont notés

V(x) et leur nombre

d(x) = |V(x)| est le degré de x.

Un chemin dans un graphe est une suite c = x0 x1 . . . xn de sommets avec i 0,

n - 1, {xi , xi+1 } A.

La longueur |c| d'un tel chemin est n N. Un chemin est élémentaire si tous les

sommets empruntés

par ce chemin sont deux à deux distincts. Un chemin est simple si toutes les

arêtes empruntées par

ce chemin sont deux à deux distinctes.

Un cycle est un chemin simple x0 x1 . . . xn avec n 3 et x0 = xn . Un graphe

est acyclique s'il ne

comporte pas de cycle.

Un graphe est connexe si deux sommets quelconques sont toujours reliés par un

chemin. Une composante connexe est un ensemble C S de sommets dont tous les

couples de sommets sont reliés

par au moins un chemin.

Un arbre est un graphe connexe acyclique.

Si a = {x, y} est une partie de S de cardinal 2, on note G + a le graphe (S , A

{a}), c'est-à-dire le graphe

G auquel on a ajouté l'arête a et G - a le graphe (S , A \ {a}), c'est-à-dire

le graphe G auquel on a retiré

l'arête a.

5/16

Q4.

Montrer que si G = (S , A) est un graphe connexe et que si a = {x, y} A est

une arête de G

appartenant à un cycle de G, alors le graphe G - a est encore connexe.

On admet la proposition suivante :

Proposition 1 : relation entre |S | et |A| pour les graphes connexes ou

acycliques

Soit G = (S , A) un graphe :

(a) si G est connexe alors |A| |S | - 1 ;

(b) si G est acyclique alors |A| |S | - 1.

Q5.

Montrer que si G = (S , A) est connexe et que |A| = |S | - 1 alors G est un

arbre.

II.2 - Sous-graphe et arbre couvrant

Dans tout ce sujet un sous-graphe d'un graphe G est un graphe G = (S , A ) avec

A A. Notons qu'un

sous-graphe de G comporte exactement les mêmes sommets que G. On identifie un

sous-graphe

G = (S , A ) avec le sous-ensemble d'arêtes A A. Un arbre couvrant de G est un

sous-graphe de G

qui est un arbre.

Q6.

Montrer qu'un graphe G = (S , A) est connexe si et seulement s'il admet un

arbre couvrant.

Q7.

Soit T = (S , A ) un arbre couvrant de G avec A A et a A \ A .

(a) Justifier que T + a n'est pas acyclique.

(b) Soit a A une arête d'un cycle de T + a. Montrer que T + a - a est un arbre

couvrant

de G.

II.3 - Graphes pondérés et arbre couvrant de poids maximal

Un graphe pondéré est un triplet (S , A, p) où (S , A) est un graphe et p : A

R une fonction de

pondération des arêtes. Si {x, y} A est une arête, p({x, y}) est appelé le

poids de cette arête. Le

poids d'un graphe pondéré est la somme des poids de ses arêtes :

p(a).

p(G) =

aA

On étend la notion de sous-graphe aux graphes pondérés de la manière suivante :

un sous-graphe

d'un graphe pondéré G = (S , A, p) est un graphe pondéré G = (S , A , pA ) où A

A et où pA est la

restriction de p à A . On se permettra de ne pas systématiquement indiquer la

fonction de pondération.

Le plan « Réseau pour Tous » du gouvernement a permis d'interconnecter toutes

les villes du Listenbourg. On considèrera donc en général un graphe pondéré G =

(S , A, p) non orienté connexe, avec

la fonction de pondération correspondant à la bande passante associée à chaque

liaison. Chaque

province ayant opté pour son propre câblage, deux villes ne sont jamais reliées

par le même type

de câblage et la bande passante de deux liaisons est toujours différente. Ceci

se traduit donc par

une fonction de pondération p injective : dans toute la suite du sujet, les

poids des arêtes de G sont

toujours deux à deux distincts.

On se propose de démontrer la proposition 2 suivante :

Proposition 2 : existence et unicité de l'arbre couvrant de poids maximal

Soit G = (S , A, p) un graphe connexe muni d'une fonction de pondération

injective. Alors, il

existe un unique arbre couvrant de poids maximal de G. On note T = (S , A )

cet arbre couvrant.

Q8.

Montrer l'existence d'un arbre couvrant de poids maximal de G.

6/16

Q9.

Pour montrer l'unicité, on se propose de procéder par l'absurde. Supposons

l'existence de

deux arbres couvrants de poids maximal T 1 = (S , A1 ) et T 2 = (S , A2 )

différents. Considérons

une arête de poids maximal parmi les arêtes qui appartiennent à un seul des

deux arbres,

c'est-à-dire une arête de poids maximal dans (A1 \ A2 ) (A2 \ A1 ), qui est

bien non vide puisque

A1 A2 . Sans perte de généralité, on peut noter a2 une telle arête et supposer

que a2 A2 \ A1 .

(a) Montrer qu'il existe une arête a1 A1 \ A2 sur un cycle de T 1 + a2 .

(b) Conclure en considérant le sous-graphe T 1 + a2 - a1 .

Partie III - Recherche d'un arbre couvrant de poids maximal

III.1 - Rappels et fonctions élémentaires en OCaml

On rappelle que, dans le langage OCaml :

· on peut représenter des tableaux par le type 'a array ;

· si e est une expression de type 'a , l'expression Array.make n e permet de

créer un tableau

de type 'a array de n N cases dont toutes les cases contiennent la valeur de

l'expression

e;

Array.make : int -> 'a -> 'a array

· si a est un tableau de type 'a array de taille n N, l'expression

Array.length a permet

d'obtenir la valeur n ;

Array.length : 'a array -> int

· si 0 i < n, l'expression a.(i) s'évalue en la valeur contenue à la case i du tableau a et si e est une expression de type 'a , l'expression a.(i) <- e permet de remplacer la valeur contenue à la case i du tableau a par la valeur de l'expression e ; · la fonction List.iter a le comportement suivant : si f est une fonction de type 'a -> unit ,

alors l'expression List.iter f [a1; a2; ...; an] est équivalente à f a1; f a2;

...; f an ;

List.iter : ('a -> unit) -> 'a list -> unit

· une boucle for i = a to b do ... done permet de faire évoluer une variable i

entre les

valeurs entières a et b incluses ;

· il existe deux fonctions max et min de type 'a -> 'a -> 'a .

Q10. Écrire une fonction max_tab : int array -> int telle que, pour un tableau

d'entiers a de

taille n 1, max_tab a renvoie la valeur du plus grand entier contenu dans a .

On attend une

complexité linéaire en n, ce que l'on justifiera en une phrase.

7/16

III.2 - Représentation des graphes en OCaml

On représente un graphe pondéré G = (S , A, p), avec S = 0, n - 1 et n N par

un tableau de listes

d'adjacence pondérées.

type graphe = (int * float) list array

Si g représente un graphe et si 0 i < n est un sommet, alors g.(i) contient la liste des couples , c'est-à-dire la liste des couples de la forme ( j, w) avec w = p({i, j}) et j voisin de i. j, p({i, j}) jV(i) Remarquons que puisque les graphes sont non orientés, si i est dans la liste d'adjacence de j, alors j est dans la liste d'adjacence de i avec le même poids. Par exemple, si g est le graphe de la figure 2, on a g.(0) qui vaut par exemple : [(2, 24.0); (6, 21.0); (7, 18.0); (8, 6.0)] Le nombre de sommets du graphe correspond donc à la taille du tableau de listes d'adjacences : let nb_sommets g = Array.length g Q11. Donner une valeur possible pour g.(7) . On représente une arête par un triplet (w, i, j) où w = p({i, j}) et où i < j. Remarquons que chaque arête est ainsi représentée exactement une fois et qu'une arête commence par son poids. Q12. Écrire en OCaml une fonction ajoute_arete : graphe -> (float * int * int)

-> unit

telle que ajoute_arete g (w, i, j) permet d'ajouter au graphe g l'arête (w, i,

j) . On

suppose que cette arête n'était pas déjà présente et la complexité doit être en

temps constant.

Q13. Écrire en OCaml une fonction toutes_les_aretes : graphe -> (float * int *

int) list

qui permet d'obtenir la liste des arêtes d'un graphe avec la convention

ci-dessus. On attend

une complexité linéaire en |S | + |A|, ce que l'on justifiera rapidement.

Si a1 et a2 sont deux arêtes de type float * int * int , l'expression a1 < a2 compare les arêtes pour l'ordre lexicographique des triplets donc pour la valeur du poids de l'arête en premier. Comme dans ce sujet on suppose toujours que tous les poids sont deux à deux distincts, on peut directement utiliser l'ordre OCaml < sur les arêtes pour comparer les poids des arêtes. Ainsi par exemple, min a1 a2 s'évalue en l'arête de poids minimal entre a1 et a2 . Q14. Écrire une fonction min_arete : (float * int * int) list -> (float * int *

int) de

manière récursive en OCaml qui renvoie l'arête de poids minimal d'une liste

d'arêtes supposée

non vide. Quelle est sa complexité ?

8/16

III.3 - Recherche des composantes connexes

Pour un graphe G = (S , A, p) avec S = 0, n - 1, on cherche à construire un

tableau c de taille n

représentant les composantes connexes du graphe. Les composantes connexes sont

indexées entre

0 et p - 1 où p est le nombre de composantes connexes du graphe. Pour 0 i < n la case c.(i) comporte l'indice k de la composante connexe du sommet i (ou la valeur -1 si cette composante n'a pas encore été déterminée). On considère la fonction explorer : graphe -> int array -> int -> int -> unit

suivante pour

un graphe g , un tableau c de taille n, un identifiant de composante connexe 0

k < p et un sommet de départ s, vérifiant la convention suivante : « un sommet 0 i < n a été visité si et seulement si c.(i) >= 0 ».

1

2

3

4

5

let rec explorer g c k s =

if c.(s) < 0 then begin c.(s) <- k; List.iter (fun (v, _) -> explorer g c k v) g.(s)

end

Q15. Décrire précisément ce que réalise un appel à explorer g c k s .

Q16. Écrire en OCaml une fonction composantes_connexes : graphe -> int array

telle que,

pour un graphe g , composantes_connexes g s'évalue en le tableau c des indices

des composantes connexes. Cette fonction doit avoir une complexité en O(|S | +

|A|) que l'on ne demande

pas de justifier.

Q17. En déduire une fonction est_connexe : graphe -> bool telle que est_connexe

g s'évalue

à true si le graphe g est connexe et à false sinon.

III.4 - Algorithme de Borvka

Dans toute cette sous-partie, on considère un graphe G = (S , A, p) connexe

avec une fonction de

pondération p injective. On note T = (S , A ) l'unique arbre couvrant de poids

maximal de G.

Considérons H = (S , B) un sous-graphe acyclique de G, avec donc B A. On

considère C S une

composante connexe de H. Une arête sûre pour C est une arête de A ayant

exactement une extrémité

dans C dont le poids est maximal parmi les arêtes qui ont exactement une

extrémité dans C.

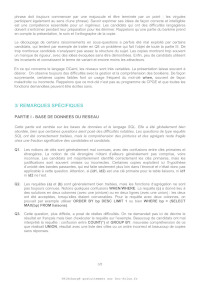

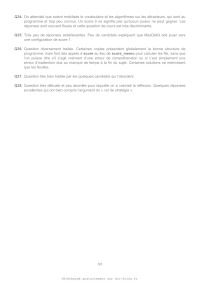

Par exemple, pour le sous-graphe H de la figure 4 et pour la composante connexe

{1, 4, 5, 6} l'arête de

poids 22 est sûre (maximale parmi les arêtes de poids 4, 7, 17, 21 et 22 qui

sont celles ayant exactement

une extrémité dans cette composante). Sauf si H est connexe, chaque composante

connexe de

H comporte exactement une arête sûre. Une même arête peut être sûre pour deux

composantes

connexes C et C . Dans l'exemple de la figure 4, l'arête de poids 22 est

également l'arête sûre pour

la composante connexe {0, 2}.

Q18. Déterminer l'arête sûre pour la composante {3} ainsi que celle pour la

composante {7, 8}.

Q19. On suppose dans cette question que H = (S , B) est un sous-graphe

acyclique de l'arbre couvrant T = (S , A ) de poids maximal de G, et donc que

B A . Montrer que A contient toutes

les arêtes sûres des composantes connexes de H.

9/16

7

19

18

6

8

0

16

24

11

21

2

9

3

22

7

4

17

1

6

8

4

13

23

5

5

12

Figure 4 - Un sous-graphe H du graphe de la figure 2, comportant quatre

composantes connexes.

Les arêtes qui n'appartiennent pas au sous-graphe sont représentées en

pointillés

L'idée de l'algorithme de Borvka, dont le pseudocode est donné par l'algorithme

1, est de construire

progressivement un sous-graphe acyclique H = (S , B) de l'arbre couvrant de

poids maximal T = (S , A ).

Au départ B = . À chaque étape, on ajoute au sous-graphe acyclique H en cours

de construction

toutes les arêtes sûres pour les composantes connexes de H.

Algorithme 1 : algorithme de Borvka

Entrée : Graphe G = (S , A, p) pondéré injectivement et connexe

Sortie : H = (S , B) l'arbre couvrant de poids maximal de G

1 H = (S , ) ;

2 tant que H n'est pas connexe faire

3

ajouter à H toutes les arêtes sûres pour les composantes connexes de H ;

4 fin

Q20. Donner le déroulé de l'algorithme 1 sur le graphe G de la figure 2.

Indiquer à chaque étape

et pour chaque composante connexe son arête sûre et indiquer l'ensemble des

arêtes sûres

ajoutées à chaque étape.

Q21. Montrer que l'algorithme de Borvka termine.

Q22. Montrer que l'algorithme de Borvka renvoie l'arbre couvrant de poids

maximal T = (S , A ) de

G.

10/16

On considère la fonction suivante qui prend en entrée un graphe g représentant

le graphe G = (S , A, p)

connexe pondéré et un graphe h représentant un sous-graphe acyclique H = (S ,

B) de G supposé

non encore connexe.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

let aretes_sures g h =

let c = composantes_connexes h in

let p = max_tab c + 1 in

let aretes = toutes_les_aretes g in

let sures = Array.make p (min_arete aretes) in

let traite a =

let (_, i, j) = a in

if c.(i) <> c.(j) then begin

sures.(c.(i)) <- max a sures.(c.(i)); sures.(c.(j)) <- max a sures.(c.(j)); end in List.iter traite aretes; sures Q23. Déterminer le type de cette fonction. Expliquer ce que réalise cette fonction et préciser la structure et le contenu de la valeur renvoyée. Déterminer sa complexité en fonction de |A| en justifiant. On remarquera que d'après la proposition 1, puisque le graphe G est connexe, on a |S | - 1 |A| et donc qu'un O(|S |) est un O(|A|). On suppose disposer d'une fonction : ajoute_aretes_sures : graphe -> (float * int * int) array -> unit

telle que si h représente un sous-graphe acyclique de G et que sures est la

valeur renvoyée par

aretes_sures g h alors ajoute_aretes_sures h sures ajoute à h toutes les arêtes

contenues

dans sures . On garantit que cette fonction est en complexité O(|A|) et qu'elle

n'ajoute qu'une seule

fois une même arête à h même si cette arête est sûre pour deux composantes

connexes différentes.

Q24. Écrire en OCaml une fonction borukva : graphe -> graphe telle que borukva

g sur un

graphe g s'évalue en un sous-graphe h de G correspondant à son arbre couvrant

de poids

maximal.

Q25. On s'intéresse maintenant à la complexité temporelle de cet algorithme.

(a) Montrer qu'à chaque passage dans la boucle tant que à la ligne 2 de

l'algorithme 1, le

nombre de composantes connexes de H est divisé au moins par 2.

(b) En déduire la complexité temporelle dans le pire cas de l'algorithme de

Borvka.

(c) Quelle est la complexité temporelle de cet algorithme dans le meilleur cas ?

Partie IV - Chemin de bande passante maximale

Dans cette partie, on considère un graphe pondéré G = (S , A, p), non

nécessairement connexe, mais

dont la fonction de pondération est injective.

11/16

On définit la bande passante d'un chemin c = x0 x1 . . . xn comme la quantité :

b(c) = min p({xi , xi+1 })

0in-1

c'est-à-dire le poids minimal d'une arête de ce chemin. En effet, la bande

passante d'un chemin est

limitée par la plus petite bande passante des arêtes de ce chemin. La bande

passante d'un chemin

de longueur nulle est +.

Pour deux sommets x, y S , un chemin de bande passante maximale entre x et y

est un chemin c

qui relie x à y dont la bande passante est maximale parmi tous les chemins

entre x et y. Un chemin

de bande passante maximale est ainsi un chemin permettant de maximiser la bande

passante entre

deux villes, ce que cherchent à réaliser les opérateurs MaxDébit et MinLatence.

On note :

bmax (x, y) = max b(c) | c chemin de x à y

la bande passante d'un chemin de bande passante maximale de x à y. On a bmax

(x, y) = - si x et

y ne sont pas reliés par au moins un chemin. Notons que cette quantité est bien

définie, l'ensemble

des arêtes étant fini, il y a un nombre fini de valeurs possibles pour la bande

passante d'un chemin

de x à y.

Q26. Déterminer un chemin de bande passante maximale entre Lurenberg

(d'identifiant 0) et Veroja

(d'identifiant 1) sur le graphe de la figure 2. Quelle est sa bande passante ?

On admet que dans un arbre il existe un unique chemin élémentaire entre tout

couple de sommets.

Q27. Soient x, y S , montrer que l'unique chemin de x à y dans l'arbre

couvrant de poids maximal

T est un chemin de bande passante maximale entre x et y.

Un fournisseur d'accès cherche à pouvoir offrir un chemin avec la bande

passante la plus grande

possible entre tous les couples de villes possibles. Plus précisément, il

s'intéresse à la quantité :

blim (G) = min bmax (x, y) | x, y S

appelée la bande passante limite d'un graphe G.

Q28. Justifier que

-

blim (G) =

min p(a) | a A

si G n'est pas connexe

avec T = (S , A ) l'arbre couvrant de poids maximal de G sinon.

Partie V - Jeu sur un graphe

Dans cette partie, on suppose que G = (S , A, p) est un graphe pondéré connexe

muni d'une fonction

de pondération injective.

V.1 - Procédure de partage vue comme un jeu

On peut voir la procédure de partage du réseau décrite dans l'introduction du

sujet comme un jeu à

deux joueurs. Les deux joueurs sont MaxDébit (joueur max associé à la valeur 1)

et MinLatence (joueur

min associé à la valeur -1).

Une configuration est la donnée de deux sous-graphes G1 et G-1 de G, d'arêtes

disjointes, correspondant aux choix des arêtes effectués jusque-là par les deux

joueurs, ainsi que la donnée du joueur

qui doit jouer (il s'agit du joueur qui contrôle cette configuration). Un coup

possible consiste à choisir

une nouvelle arête du graphe non encore attribuée.

Une configuration est finale lorsque toutes les arêtes ont été attribuées et

donc lorsque les arêtes

de G1 et G-1 partitionnent celles de G. La configuration initiale est contrôlée

par MaxDébit et est

composée de deux sous-graphes sans arêtes.

12/16

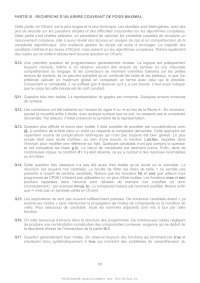

Pour tester la viabilité de cette procédure, le gouvernement commence par

effectuer un essai sur le

réseau de l'île de Korße rattachée au Listenbourg, représenté à la figure 5.

6

0

5

7

8

3

1

5

7

2

2

6

0

1

8

2

3

2

(a)

3

3

(b)

Figure 5 - (a) Le graphe correspondant au réseau de l'île de Korße. (b) Exemple

de configuration finale

(contrôlée par MaxDébit) atteinte à l'issue d'une partie. Les arêtes choisies

par le joueur MaxDébit sont

représentées par un trait discontinu et celle par le joueur MinLatence par une

ligne en pointillés

Un exemple possible de partie de ce jeu, dont l'issue est représentée à la

figure 5, est la suivante :

· l'arête {1, 3} est choisie par MaxDébit ;

· l'arête {0, 1} est choisie par MinLatence ;

· l'arête {1, 2} est choisie par MaxDébit ;

· l'arête {2, 3} est choisie par MinLatence ;

· l'arête {0, 2} est choisie par MaxDébit ;

· l'arête {0, 3} est choisie par MinLatence.

Ici les deux opérateurs obtiennent la gestion d'un sous-réseau qui est

exactement un arbre couvrant,

mais ce n'est pas le cas en général, le sous-graphe correspondant au

sous-réseau obtenu par un

joueur pouvant même ne pas être connexe.

La partie IV montre que l'objectif d'un fournisseur d'accès est de choisir un

sous-graphe G de manière

à maximiser la quantité blim (G ), c'est-à-dire de maximiser la bande passante

limite du sous-graphe.

D'après la partie IV, pour cela, il s'agit tout d'abord d'obtenir un

sous-graphe G connexe (sans quoi

blim (G ) = -) puis, le cas échéant, de considérer l'arête de poids minimal de

l'arbre couvrant de

poids maximal de G , blim (G ) étant alors le poids de cette arête. Un

fournisseur d'accès estime qu'il

est gagnant si la bande passante limite de son sous-graphe blim (G ) est

strictement supérieure à celle

de son concurrent. Une configuration finale est donc gagnante pour MaxDébit si

blim (G1 ) > blim (G-1 )

et gagnante pour MinLatence si blim (G1 ) < blim (G-1 ). Remarquons que si seul l'un des deux joueurs réussit à obtenir un sous-graphe connexe, celui-ci est nécessairement gagnant. Il peut également y avoir match nul si aucun des deux joueurs n'obtient un graphe connexe à l'issue de la procédure d'attribution. En reprenant l'exemple proposé à la figure 5, MaxDébit obtient un sous-graphe dont la plus petite arête de son arbre couvrant est de poids 2 et MinLatence obtient un sous-graphe dont la plus petite arête de son arbre couvrant est de poids 3. Le joueur MinLatence remporte donc la partie. Q29. Justifier que ce jeu termine toujours, c'est-à-dire que toute partie est nécessairement finie. Q30. Justifier que la seule possibilité de match nul est celle où aucun des deux joueurs n'obtient un graphe connexe à l'issue de la partie. Q31. Montrer, sur un exemple, que la stratégie consistant à toujours choisir l'arête de poids maximal parmi les arêtes restantes n'est pas une stratégie gagnante pour le joueur MaxDébit. 13/16 V.2 - Implémentation en Python On rappelle qu'en Python une boucle for i in range(a, b) permet de faire évoluer une variable i entre les valeurs a incluse et b exclue. On modélise en Python le graphe pondéré G = (S , A, p) par un objet g de type Graphe dont l'implémentation n'est pas précisée ici. Si g est un objet de type Graphe , g.nb_sommets est un entier correspondant à n = |S | et g.aretes est une liste de longueur m = |A| contenant les triplets (w, i, j) avec 0 i < j < n et w = p({i, j}) correspondant aux arêtes pondérées. On note (ak )k0,m-1 les arêtes dans l'ordre de cette énumération. Par exemple, si g représente le graphe de l'île de Korße représenté à la figure 5, on aura par exemple : >>> g.nb_sommets

4

>>> g.aretes

[(6.0, 0, 1), (2.0, 0, 2), (7.0, 0, 3), (5.0, 1, 2), (8.0, 1, 3), (3.0, 2, 3)]

On représente une configuration par un couple (t, etat) . La première

composante t est un entier

valant 1 si c'est au joueur MaxDébit de jouer et -1 si c'est au joueur

MinLatence de jouer. La deuxième

composante etat est une liste de longueur m avec, pour k 0, m - 1, etat[k] ==

1 si l'arête ak a

déjà été choisie par le joueur MaxDébit, etat[k] == -1 si l'arête ak a déjà été

choisie par le joueur

MinLatence et etat[k] == 0 si l'arête ak n'a pas encore été choisie.

Par exemple, la configuration finale de la figure 5 est représentée par le

couple :

(1, [-1, 1, -1, 1, 1, -1])

En effet, l'état est contrôlé par le joueur MaxDébit, les arêtes d'indices 1, 3

et 4 ont été choisies par le

joueur MaxDébit et les arêtes d'indices 0, 2, 5 par le joueur MinLatence.

La fonction suivante permet de renvoyer la configuration initiale correspondant

à un graphe g :

def configuration_initiale(g):

etat = [0] * len(g.aretes)

return (1, etat)

La fonction suivante permet de savoir quel joueur contrôle une configuration.

Elle renvoie 1 si c'est à

MaxDébit de jouer et -1 si c'est à MinLatence de jouer.

def tour(c):

t, etat = c

return t

Q32. Écrire en Python une fonction finale(c) qui prend une configuration c et

qui renvoie True

si et seulement si la configuration est finale, c'est-à-dire si la partie est

terminée.

On rappelle que si etat est une liste Python, l'instruction suiv = etat.copy()

permet de créer une

copie de la liste etat dans la variable suiv .

Q33. Écrire en Python une fonction configurations_suivantes(c) qui, étant donné

une configuration c supposée non finale, renvoie la liste de toutes les

configurations accessibles en un

coup à partir de cette configuration, c'est-à-dire les configurations obtenues

lorsque le joueur

qui contrôle cette configuration choisit une nouvelle arête. La configuration c

ne doit pas être

modifiée : il est nécessaire d'en faire des copies.

14/16

V.3 - Calcul des attracteurs

On suppose disposer d'une fonction gagnant(g, c) qui, étant donné un graphe g

et une configuration finale c , renvoie 1, 0 ou -1 suivant que la configuration

finale est gagnante pour MaxDébit, un

match nul ou gagnante pour MinLatence. Pour cela, cette fonction va calculer

les sous-graphes G1 et

G-1 obtenus par les deux joueurs, vérifier si ceux-ci sont connexes, le cas

échéant en calculer les

arbres couvrants de poids maximal, puis le poids de l'arête de poids minimal de

ces arbres couvrants,

en déduire blim (G1 ) et blim (G-1 ), les comparer et enfin renvoyer le gagnant

(ou 0 pour match nul).

La fonction suivante permet d'attribuer un score dans {-1, 0, 1} à une

configuration non nécessairement finale.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

def score(g, c):

if est_finale(c):

return gagnant(g, c)

t, etat = c

score_fils = [score(g, suiv) for suiv in configurations_suivantes(c)]

if t == 1:

return max(score_fils)

else:

return min(score_fils)

Q34. Indiquer à quoi correspondent les configurations (non nécessairement

finales) de score -1, de

score 0 et de score 1.

Q35. Considérons une configuration non finale de score 1. Expliquer comment

construire une stratégie gagnante pour MaxDébit à partir de cette

configuration. On ne demande pas d'implémenter

cette fonction en Python ni de montrer que cette stratégie est effectivement

gagnante, mais

uniquement d'expliquer comment l'obtenir.

Les trois sous-parties suivantes sont complètement indépendantes.

V.4 - Memoïsation

L'implémentation précédente de la fonction score va conduire à recalculer un

grand nombre de fois

le score pour une même configuration. On se propose d'adopter une technique de

mémoïsation. On

se donne un dictionnaire cache qui sera, pour simplifier, une variable globale.

Ce dictionnaire permet

de mémoriser le score des configurations pour lesquelles celui-ci a déjà été

calculé. Comme les listes

ne peuvent pas être utilisées comme clés pour les dictionnaires, on utilisera

la fonction fige ci-après

pour convertir une configuration avec des listes en configuration avec des

n-uplets avant de l'utiliser

comme clé du dictionnaire cache .

def fige(c):

t, etat = c

return (t, tuple(etat))

Par exemple, en considérant la configuration obtenue après les trois premiers

coups lors de la partie

donnée en exemple dans la sous-partie V.1, on obtient :

>>> c_ex = (-1, [-1, 0, 0, 1, 1, 0])

>>> fige(c_ex)

(-1, (-1, 0, 0, 1, 1, 0))

15/16

Q36. Compléter le squelette de la fonction score_memo ci-dessous pour que

celle-ci se comporte

exactement comme la fonction score de la sous-partie V.3, mais en utilisant le

dictionnaire

cache pour ne pas recalculer plusieurs fois le score d'une même configuration.

cache = {}

def score_memo(g, c):

# On peut utiliser dans cette fonction la variable globale `cache`

...

V.5 - Algorithme MinMax avec heuristique et exploration jusqu'à une profondeur p

Même en utilisant une fonction mémoïsée, le coût du calcul du score de toutes

les configurations

avec l'approche précédente peut vite se révéler prohibitif. On se propose dans

cette sous-partie d'utiliser l'algorithme MinMax avec une heuristique en

limitant l'exploration jusqu'à une profondeur p N.

On suppose disposer d'une heuristique, c'est-à-dire une évaluation

approximative de la qualité d'une

configuration non finale sous la forme d'un score dans [-1, 1], avec un score

positif si la configuration

semble favorable pour MaxDébit et un score négatif si la configuration semble

favorable pour MinLatence. On suppose donc disposer d'une fonction heuristique

telle que heuristique(g, c) pour un

graphe g et une configuration non finale c renvoie un score dans [-1, 1].

Q37. Écrire en Python une fonction score_minmax(g, c, p) sur le modèle de la

fonction

score de la sous-partie V.3 (sans la mémoïsation de la sous-partie V.4) telle

que

score_minmax(g, c, p) calcule un score pour une configuration c , mais en

limitant l'exploration à une profondeur p N, et en utilisant l'heuristique

comme substitut lorsque l'on

atteint la limite de profondeur.

V.6 - Vol de stratégie

Q38. Montrer que, quel que soit le graphe connexe à pondération injective, il

n'existe pas de stratégie gagnante pour MinLatence. On pourra remarquer

qu'avoir un coup arbitraire en plus ne

peut qu'être bénéfique et procéder par l'absurde en supposant que le deuxième

joueur dispose

d'une stratégie gagnante pour construire une stratégie gagnante pour le premier

joueur.

FIN

16/16

I M P R I M E R I E N A T I O N A L E 25 1046 D'après documents fournis

Ainsi, il existe pour MaxDébit une stratégie lui assurant de ne pas perdre :

elle lui assure soit de

gagner soit de forcer un match nul. Le gouvernement du Listenbourg semble avoir

privilégié un des

deux opérateurs.